今回の記事はわたしのメンターの「世界をカタチで観る!構造主義とフォルマニズム」の講座の書き起こし記事となります。

メンターはビジネス、情報空間、哲学などなどあらゆる分野について造詣深く、いつもいろいろとシェアをしてください、そのたびに自分の視野が広がったり、視点が高くなるのを感じます。

情報空間の世界を学ぼうとする方は「気功」の技として講座を受けたいという方も多いでしょうし、実際にあまり理論などを伝えない講座もあるようです。

ただ「情報空間」の世界は、「気功の技」として学ぶだけで留まっていてはもったいないです。

とても広く深く面白いエリアなので「技」だけではなく理論や背景、そして抽象度をあげながら世界の見方・捉え方まで変わることで、自分の世界も面白いくらい変化していきます。

今回の記事も私たちが無意識に刷り込まれている世界の見方を、まったく新しい視点からみるためのヒントがたくさんです。

最初はちんぷんかんぷんかもしれませんが、自分の世界をひろげるためのヒントとして、取り入れていってもらえればと思います。(非常に長いので3つの記事に分けていきます)

意味不明なことを意味不明なまま受け取り、意味不明な状態でおいておく。その状態で動き続けることで、世界の輪郭が見え始めることがある。ーーーbyこいけん

(この記事およびこのブログにある記事はわたしが師匠から有料で受けたものを、許可いただき無料でシェアしている記事です。)

ちなみに(こいけん師匠からではない)とある講師の方の100万円の情報空間の講座を受けた方が、その内容がここに書かれていた・・・と絶句していました笑

刷り込まれている世界の見方をシンプルな見方へ変える

今日お話をする内容は何のお話をするかというと、もっと世界をシンプルに見ていこうっていうテーマでお話をしていきます。

世界を形とか構造とか運動とかそういうものでシンプルに世の中を見ていくっていう話です。

順を追って話はしていきたいんですけど、そもそもなぜこういう話をしていくかっていうと、今ですね世の中ではどちらかというと感情豊かに生きましょう、とよく伝えています。

これ別に何も悪いことじゃないです。感情豊かにとかもっと心を大切にしましょうとか、感覚的なことを大事にみたいな流れがありますよね。

でも、どうしても本当の意味でいろんなものを変にバイアスをかけずに中立で見ることを考えた時に、多くの世の中の人達っていうのは、びっくりするぐらい物語にやられてしまってるケースがすごく多いです。

うちもですね、数年前までは自分が書いた物語をしっかりと集客の入り口にして、物語で人の心を動かすみたいなことをずっとやってきた人間なんですけど。

マーケティングの世界ではまさに物語で人を動かしていくという話は、ずっとなされてきた状態だったんです。

ただ今日のテーマに関しては、細かい説明を補足でどうのこうのとかって説明するつもりはないです。

なので具体的にちゃんと分かるまで説明しろよと言われても、その説明責任は放棄します(笑)

分からない部分はもうはてなマークのままどっかに置いといてみてください。そんな形で進めていきたいと思います。

構造で世界を捉えることは、あり得ない世界を開く鍵を手にすること

ここにいる皆さんは、せっかくこの世界に、地球に生まれて、面白い人たちともっともっとレベルの高いところに行きたい!という向上心が高い人たちがすごく多いです。

普通のレベルの豊かさというよりは、とんでもないレベルのゴールだったりとか、大きな夢だったりとかを得ていただきたいなっていう風に思っています。

ここにブラックスワンっていう言葉があります。

これ何かと言うと、デリバティブという先物取引ですごく有名だったタレブさんっていう投資家の方がいるんです。

このタレブさんが実はブラックスワン理論っていうものを作って、今まで世の中では白鳥というと「白い鳥である」っていうのが当た前だったんですね。

でもこれがオーストラリアでブラックスワン、黒い鳥が見つかったわけですよ。

これって世の中的に言うとものすごい衝撃でとんでもないことが起きたっていう、世の中がひっくり返るぐらいの発見だったっていう風に言われてるんです。

その現象を持ってきて、タレブさんがとんでもないインパクトが起きることをブラックスワン現象って言い方をしたのが始まりなんです。

皆さんにはそのブラックスワン、一言で言うととんでもないレベルの豊かさだったりとか、とんでもないレベルの奇跡だったりとか、そういうものを手にしてもらうための方法の一環として

世の中をカタチで見たり、パターンで見たり構造で見たり運動で見たりっていう視点をいくつかプレゼンさせていただきたいと思っています。

実存主義・物語世界からの脱却

世の中全体の哲学の学問の分野の流れで言うと、実はずっと昔、100年以上前ぐらいからは「実存主義」と言って、私たちの世界・人間の世の中っていうのは、本当に豊かな限りない自由がある、人間だけはものすごい可能性が満ち溢れてるっていうことを、ずっとサルトルだったり、実存主義の人たちが言い続けてたんですね。

でもこの実存主義からそれを否定し始める人が出てくるんです。

実は実存主義って嘘なんじゃね、みたいなことを言い始めた人がいます。

レヴィストロースっていう人が、人間の本能的な部分からも実は人間の社会には構造的なものがあるんじゃないかという仮説から、構造主義を確立してったんです。

今の世の中ってどうも商品の売り方もブランディングも、まだまだ実存中心の物語ばかり先行して語られて、どうしても抽象度の低い感情レベルで、感情を動かしてモノが売られ続けてる状態がすごく多いと思っています。

抽象度が高くなると感情は動きにくくなるので、それに動かされるってことは抽象度の低いものに動かされているってことですね。

最終的に感情を動かす「物語」を使っていただくのは全然構わないですよ。

ただ上の抽象度の段階を知ってそれを使うのか、そうではなくて使うのかで、また感覚が変わってきますので。

皆さんには世界を見る時の新しい視点としてフォルマリズムっていうものを手に入れていただこうと思ってます。

そうすると実際には実存主義とか物語にも流されることなく、上からの視点で世界を俯瞰できるような新しい選択肢とか視点が手に入るようになっています。

世の中、世界を「カタチ」で見られるようになると、仕組みとか構造を冷静に分析することができるし、常に上の抽象度から物事を俯瞰できるようになります。

なので奥に隠されてる真実とか本質とか物語の本物の裏側を見抜くことができるようになっていきます。

一般には語られてもなかなか気づけない錬金術的な世界を垣間見ることなんかもできるようになってくるんで。

現代社会は、実存主義・物語でほぼ動かされているけれど、構造・パターンで世界を観る視点は、物語や実存主義でつくられている世界より抽象度が高い視点で、仕組みを見渡せるって感じかな。

「物語」ではなく、構造によってすでに世界がつくられて動いているっていうことに気づけるか、その構造がどのよなものかを知っているかどうか。

階層の下の世界からは見れないブラックスワンが見えるようになる。

さて初めに皆さんに手に入れていただきたいブラックスワンの定義としては

・いつ来るか分からない

・どこで起きるかも分からない

・ただ起きるととんでもない巨大なインパクトがある出来事だったり奇跡だったりする。

・起きた後においては、それは予測可能だったと思わせたり、ついついそういう風に見えてしまうケースがある。

ただこういうものも(ブラックスワンも)分かってる人には見えてる世界だったりします。

例えば3.11 の大地震なんていうのも過去に同ようなことが起きて、また同様のことが起きるって言ってた人たち、全然いたんですよ。

でもそういう声をみんなが無視して、例えば防波堤を高く作らないことがずっとあったからこそ、大きな被害につがったりするわけです。

はたまたアメリカの映画で「マネー・ショート」という映画があるんですけど、サブプライムローンの裏側で、めちゃめちゃ暴落するのを利用して空売りして大儲けした話なんですけど、実際にそれが落ちるっていうことを分かっていた人たちがすでにいたんです。

ただいつ起きるかが、ギリギリ分かるかわからないかみたいな状態で、その逆張りをしてとんでもない大きな富を得た人たちだっているわけなんですね。

わたしもこの映画みたことありますが、めちゃくちゃ面白いです!おすすめ!逆張りっていうのはみんなと逆の動きをするってことですね。

そういったものって知ってればあらかじめ張っておくことができたりとか、この辺にブラックスワンがいるんだなっていう当たりをつけて、その辺を探すこともできます。

多くの人が価値がない、こんなもの価値ないよという風に思ってるところにブランクスワンがいたりします。

そのブラックスワンの見つけ方というか、当たりのつけ方っていうのを教えていきたいと思います。

フォルマニズムとは

まず1ステップ目として何の話をするかというと、形式主義をお伝えをしていきます。

フォルマリズムって言い方をします。

世の中さっき言った通りで、実存の世界から構造の世界になっていく過程で、構造を見抜く力とか、カタチ・パターンとか運動で見る力っていうのは、実存の世界の1つ上の上位概念になってきます。

実は構造主義の方が抽象度が1つ上のパターンになる。

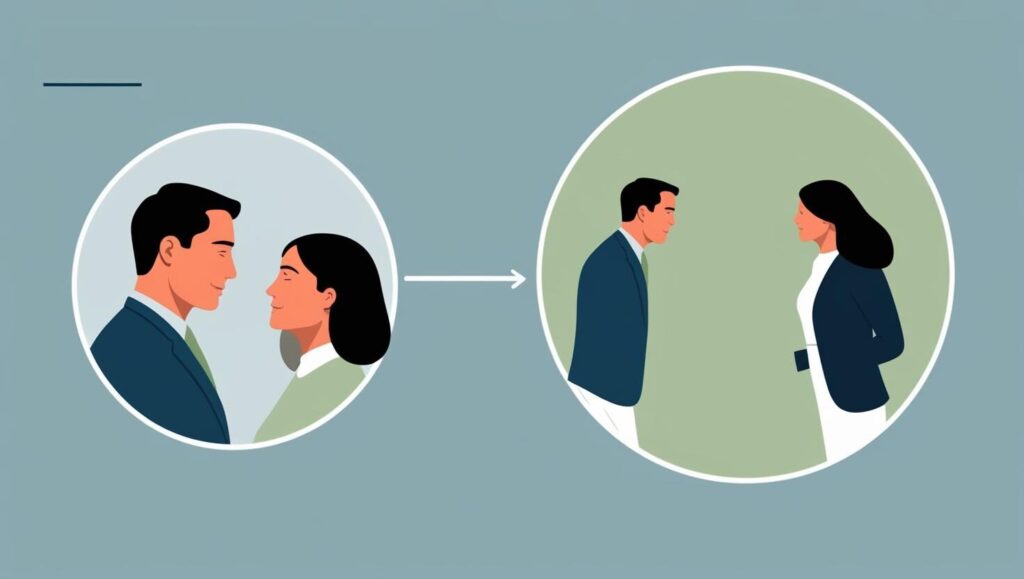

例えば、一般的に心理学上でラポールっていう言葉を聞くと心と心の繋がりで、感情で、ラポールが出来上がってるような感覚を得ると思います。

でも、これを例えばシンプルに「カタチ」として見てみたらどうかよ言うと、ラポールを築いている2人っていうのは、情報空間上の空間が狭いという見方をすることもできるわけです。

この2人の空間が狭くて、だから例えば 2人の世界に入り込んでいる。

飲み会なんかでもラブラブの2人がいたとしたら、その周りの空間の世界ってめちゃめちゃ狭いんですよ。

2人だけの世界に入ってるって言い方をするじゃないですか。

ということは言い方を変えると、情報空間上の形がただ小さい状態になってるっていう見方をすることもできるわけです。

まだまだラポールが築かれていない2人っていうのは、広い空間でお互いが距離的に近づいていないから、ラポールが近づけてないっていう見方をすることもできるんですね。

他にも例えばパニック障害って呼ばれるものって、 これも実は満員の電車に乗ってすごい窮屈さを感じるとパニック障害になるとか、 人混みに行くとパニック障害になるとか。

あれっていうのは自分の周りの情報空間の広さの感覚の違いだけという表し方をするんです。

だから例えばこの中でも、魔法講座を受けてくださって気の玉とかを使える人は その人の周囲の情報空間を、気の玉で広げてあげるだけで、パニック障害って収まることもあったりします。

なぜそういうことができるかっていうと

構造で人の思考や行動が影響を受けているってことだから、構造を変えれば変わるよねってこと。

もうちょっと違う例をいきます。

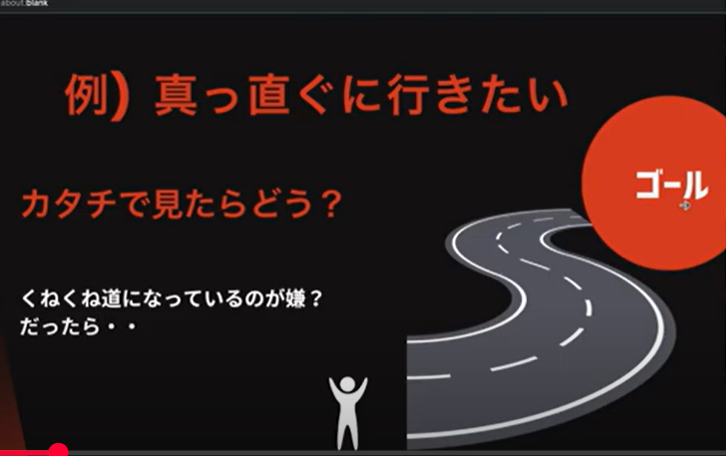

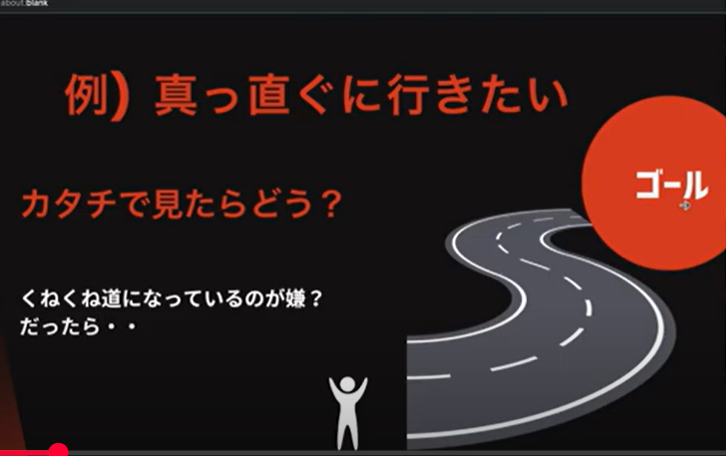

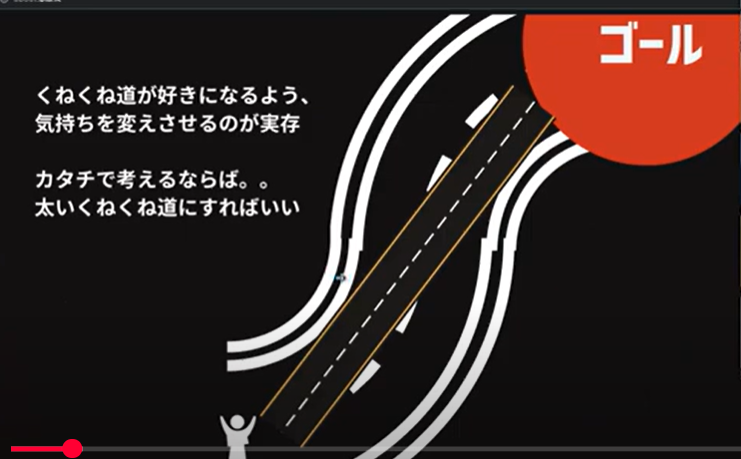

他にも例えばですね、 家の中にたくさんの物があって、くねくね曲がって歩くのがすごく嫌だという感覚を持ってる人がいて、この部屋の中から出口まで物をよけながら向かわなきゃいけない、 その形が嫌だっていう状態があるとします。

多くの人はこれを解消するために何をするかっていうと、 このくねくね道を行くのも我慢できるような心を手に入れましょうとか、 なんかそういうマインドの話をよくしたりするんです。

でもこれってそんなに難しい話でもなく、 例えばこのくねくね道を幅を広くしてあげたら、くねくね道だけど直線でゴールに向かうこともできるわけじゃないですか。

っていうくねくねした形を変えずにでも通り道を太くすることで、形は変わってないけど、一直線で向かうことができるよねということをお伝えすることができるわけです。

そうするとただこれだけで全ての問題が解決するっていうことなんかも、 世の中にはたくさんあります。

つまりは、マインドの話ではなく、カタチを変えてあげるだけで解決できることもあるって話。マインドに原因を探し変えたがることが世の中には多い。

つぎはルパン三世カリオストロの城についてお話しします。 これは宮崎駿監督の名作と呼ばれてる作品ですね。

ハリウッドのどこかの監督さんジョージ・ルーカスか誰かかな、が一番初めにこのカリオストロの城を見たときに、あまりにもカーチェイスのシーンがすごすぎて、もう自分は二度とこれから先カーチェイスのシーンを撮ることができないみたいなことを言ったって言われてるぐらい躍動感がすごかったらしいんですよ。

多くの人に「この映画はどんな映画ですか?」と聞くとお姫様をルパンが悪いやつから救ってあげる物語ですと答えます。

まあでも簡単に「物語」の部分として見る見方をすると、そういう言われ方をすることがすごく多いんですね。

これを先ほどの形式主義・フォルマニズム的にこれを見ていくと、このルパン三世の映画はどのように捉えられるかという話をしていきます。

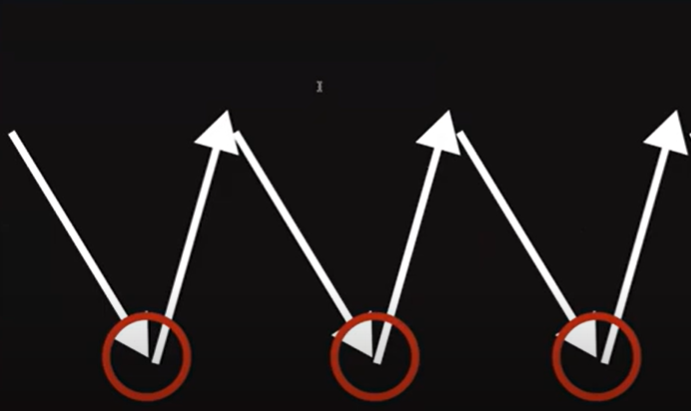

これ実は物語が、ルパンがお姫様が悪者から追われているところを助けるところから始まっているんですけど、ずっと坂道のところを登っていって、そこから車が崖から落ちるというところから始まるんですよ。

それをフォルマリズムで見るとこの映画はこういう映画といわれます。

何かというとですね、一番初めにルパンが頭から落ちてくるところから始まって、クラリスが助けられて 崖に登っていくんですけど

また崖から落ちて今度またクラリスが塔に監禁されるんで、 ルパンがそれを迎えに行ってその塔から落とされて、 そしてまた迎えに行っては落とされて、 最終的に塔から落ちて湖にドボンと落ちて終わる映画なんですよ。

ということは形で見るんだとすると上下している映画なんです。 以上なんですよ。

この映画をどういう映画かと質問すると、クラリスを伯爵から助ける話ですという人がいます。でもそれは物語なだけであってシンプルにカタチとして見ると、 ルパンが上に行ったり下に行ったりするだけの映画だって話なんです。

そうでもこれが実はカタチで見るっていうことで、物語で見ないっていうことなんですよ。

ここで大事なのは何かっていうと、 毎回そのルパンが下に落ちると何かが起きるってことなんです。

そこで例えば協力者に出会ったりとか秘密を解く鍵を手にしたりとか、 落ちると何かが起きるんです。

だから重要なのは何かというと上に行って下に落ちること。 これが大事なんです。

もし万が一このルパン三世っていう人に、 うちらがコンサルティングをお願いされたとしたら、 どういうアドバイスをしなきゃいけないかというと、 上に行って落と何かが起きるんだから、 上に登ろうとするのを絶対にやめさせちゃいけないわけです。

むしろもっと高くに行ってもっといっぱい落ちたら何か起きるんだから、 そのカタチ・パターンを何度も繰り返させたらより上手くいくってことなんです。

わかります? 上に登って落ちたら何か起きるんだから、 それをもうもっと高く行けって言えばもっと何か起きるんですよ。

というパターンがあります。 そんな見方ってなかなかしないじゃないですか。

でもほとんどの人は感情べったりの状態の物語をいっぱい見てしまうんです。

他にもジャッキーチェンとブルースリーの違いってわかりますか?

よくわかんないじゃないですか、 同じカンフーの達人なのかなぐらいの感覚なんだと思うんですけど。

結構この辺の映画をたくさん見てる人たちっていうのは、 意外とその動きに違いがあるっていうことがよく見えるらしいんです。

大きな違いは何かっていうと、 ブルースリーっていうのはできるだけ高くジャンプして飛ぶ、 そしていろいろ敵と戦っている時も 接地面が少ないっていう特徴があるんです。

逆にジャッキーチェンはいかに落っこちるか、 そしていかに何か物理空間との接地面が多いという特徴があります。

もう低空がめちゃめちゃ多いし、 何か常に何かに触れてることが多いっていうのがジャッキーチェンのパターンなんですよ。

そうすると何が見えてくるかっていうと、 ジャッキーチェン、 ブルース・リーの燃えよドラゴンとかいろんな映画がヒットしてるっていう前例を見た時に

これは高く飛ぶ、上に上がる接地面が少ないっていうパターンがあるんだから、 まったく真逆をやったらうまくいくんじゃないかっていう形で見るんですよ。

今までと同じようなちょっと変えるとかそういうレベルじゃなく、 (カタチ的に)まったく真逆をやったらどうなるんだろうっていう見方をするんですね。

そうするとジャッキーチェンがやったみたいに。

いっぱい落ちるとか物理空間との接地面が多いとか、 低空が多いとか常に何かに触れてるとか、 そういう形にすると成功する可能性があるってことなんです。

形や運動として。

どんな構造になってどんな形になって、 どんな運動でどんなパターンなのか、 その形をどう変化させどういう風に使うことができるのかっていう考え方とか、見方をするのをテマティック、 これは主題論って言い方をします。

これ実はある視点で見ると共通項目が見つかるんですよ。

あるいはそこから、 そのテーマの命題が見つかることなんかもあるんですね。

ちょっとまた違うお話をします。

フィルム的現実

これちょっとクイズなんで、 じっくりと画面を見ていただきたいんですけど。

いくつか日本の映画業界では巨匠と呼ばれている、 小津映画監督がいるんですけど、 小津監督の映画のヒロイン、 ざっと見てもらうんで何か共通点がないかっていうのを見つけてみてください。

受講者)おでこがでているのが共通点?

こいけん)速攻で答えをいただけるとは!

画面に出してます。 この小津監督のヒロインたち、 何か共通点がないかなっていう、 この左上から、 原節子さんです。司葉子さん岩下志摩さん三宅邦子さん岸恵子さん、 淡島千影さんっていう風にこれ並んでるんですけど、 もう1枚実はあります。

さあじゃあ今おでこが出てるって話が出ましたけど、 そのテーマで見ると一番右下の人、 違和感ないですか。

一番右下の方だけおでこ出てないですよね。 これ何かって言うと同じく小津監督の映画のヒロインだったんですけど。

おでこを出してるってことが、 小津の映画の女優の形なわけです。

でもこれ有馬稲子だけが例外だったんです。 前髪があったんです。

何が起きたかというと、実は過去小津監督の映画の中で、ヒロインが死ぬ自殺をするっていう物語は 一度もなかったんですけど、 有馬稲子自殺したんです。

えっそれ何か関係あんのって皆さん思うじゃないですか。

自殺をしたってのは、 これ小津監督の中でも初の例外なんですよ。

この作品ってのは、 小津の作品の中で飛び抜けて暗い作品なんですけど、

でじゃあ何で有馬稲子が自殺をしたのかっていうのを、 これが物語論的にいろんな人に感想を聞いていくと、 実は有馬稲子はこの物語の中で不貞をしてしまったりとか、 いろんな悩みを抱えてだから自殺したっていうことを言う人が、 たくさんいるんですね。

でもそんなことは分かんないんですよ実は。

そして何で自殺をしたかって言ったら、 カタチで見るんだったら前髪があったから自殺したんです。

つまり例外だったから自殺したんです。

これ映画評論家の蓮實重彦さんって人が、この指摘をしたんです。

小津監督にお前は何でそういうことが分かるんだって言われたんです。

また小津監督もそれを意図してそれ作ってるんですよね。

何で自殺したかって言うと、 多くの人はこれを感情で見てしまうと迷子になるんですよ。

映画的には何で自殺したのか、 物語で見てしまいがちなんだけど、 子供をおろしちゃったから自殺したとか本当かどうかなんか分かんないです。

物語(ストーリー・画面)がそのように見えるように並んでるだけ、 これが物語なんですよ。

じゃあどうやって何で説明しないといけないかというと、

フィルム的現実です。 例外が二つ並んでたんだから形が異常だった。 それが答えですと。

テキスト的現実・モノローグ的現実

さあ次はまたちょっとテーマ変えて、テキスト的現実とモノローグ的現実という話をします。

別に言葉とか全然どうでもいいですよ。

これも実はですね、コンサルティングとかコーチングとか、 いろんな現場でこのズレってたくさん起きてるんで、 ちょっと注意をしてほしいんですけど。

どういう注意かというと、 だいたい頭のいい人っていうのは要約してしまう癖を持ってしまってるんです。

頭の回転が早い人はやっちゃうんです。

相手の言葉をより、 分かりやすい言葉に置き換えてしまったりとか。

でも本当の意味で相手の問題解決をしたりとか、 コンサルをしたりとか、 コーチングをするときには、 相手が言った言葉をセンテンス一つ一つを一切変えずに、そのままの意味で復唱してあげる必要がある。

でもこれ多くの人はこれ要はそういうことなんですね、 みたいな感じで翻訳したり要約してしまうとズレる可能性があります。

自分にとって心地のいいストーリーに書き換えちゃうんですね。

その時点で構造でみれなくなる。

そんな中でちょっと有名な映画があります。

ボバリー夫人という映画があります。 ボバリー氏っていう人がいて、 その奥さん妻がエンマという人です。

どういう話かというと奥さんがいろんな男と逢瀬を重ねて、 最終的に死んでしまうって映画なんです。

よく映画評論だったりとか、 いろんな場所では要約で、エンマボバリーが自殺をする話って書いてあるんです。

でもこれ面白いのが小説があるんですけど、 その本の中でテキスト上、 一言もエンマボバリーっていう言葉は出てきてないんですよ、 わかります?

ボバリー氏の奥さんがエンマ、 だからみんな勝手にエンマボバリーだろって 決めつけちゃうわけですよね。

でもこれもさっきと同じように、 映画評論家の蓮實重彦さんが、 エンマボバリーって誰やねんと、 そんな人はどこにもいないよって言い方をしました。

なぜならテキスト的に一言もそんな人は出てきてないから。 そんな人物は存在しないんだっていうことを言ってるんです。

つまり、一言もエンマボバリーという言葉は出ていないのに、物語をみてこの人はボバリーの奥さんだからエンマボバリーという人として存在させてしまった。勝手に要約してしまう。

これが丁寧な見方っていうことなんですけど、物語の影響を受けすぎて、 実際よりも勝手にドラマチックに人生を想像して夢想してしまうことっていうのを、ボバリズムって言い方をされるようになりました。

そういうふうな勘違いが生まれやすいのが、 物語だっていうことなんです。

戻りますけど、 例えばルパンの物語、 よくいろんな人に感想なんかを聞いてるんですけど、 その映画で貫いてる主題8テーマ)は何かを見ていくときに、 多くの人が答えやすいのが「 恋とか愛とか失敗とか成功」みたいな言い方をしてしまうんです。

でも実は失敗とか成功ってのは目に見えません。

失敗してるシーンがあったとしても、そこだけ切り取ってみたら それが失敗か成功かなんてことは分からないわけですよね。

でも変な主観を誘導されてしまってるから、 そう感じるだけであって。

なぜカタチで観れるようにすることが大事かというと、物語に騙されないようにするためってことなんですよ。

ここにいらっしゃる皆さんは、 もうすでに普通レベル以上のことを学んでらっしゃる方たちなんで、 さっさと実存の状態から向けて構造主義へと移行していただきたいんです。

主観になって実存になって、 そこにべったり何かがくっつくと抽象度が下がりがちになります。

もっと本当はシンプルに見えることがたくさんあります。

そういうことを全部知った上で、感情とか感覚とか物語とか語ってもらうのは全然構わないです。

でも多くのコーチとかコンサルとかヒーラーとかカウンセラーとか、セールスをする人たちのほとんどは、 昔私はこういう状態でしたっていう風に物語に語るんですけど、 大抵その物語なんて本当は何の意味もないんです。

そこに囚われすぎちゃうと、 本質をどうしても見落としがちになってしまうんです。

感情で判断しないっていうことをぜひ身につけていただきたいので、 相手の悲しさとか大変さとか問題に巻き込まれずに、シンプルに自分が上から何かを見るためにも、カタチで見ることができると抽象度を上げることができます。

カタチで見た瞬間に抽象度が上がるから、 クラリスとの関係性も起きる問題も何も気にならなくなるんです。

そこにはもうシンプルさしか残ってなくて削ぎ落とされてるわけです。

そのシンプルさっていうのが抽象度の高さになります。

ルパンが上に行ったり下に行ったりした、 そこには別に何の物語もないんですよ。(ただ上がって下がっているだけ)

そういう視点が必要になる時があるってことなんです。

相手が話したくて共感してもらいたいっていう話を聞くだけの時なんていうのは、 別にこんな(構造主義の)視点なんか必要ないんです。 何もいらないんです。

でもそれでは本当の意味で問題が解けないっていうパターン、 ケースがある場合、その問題を解く時にはカタチで見て、 そのカタチの上からちゃんと構造上でアドバイスをしてあげてほしい。

あなたが本当に問題解決をしたいんだったら、 相手の物語を絶対に聞かない、 物語っていうのは完全にその人の主観とか思い込みで語られてます。

その人が見たものを都合よく語ってるだけなんです。

話を物語としても聞けて、視点を変えて構造(かたち)としても聞けるように変えられたら最高だよね♪

ということは、 もう捏造されてるんです。

捏造されてるので、 そんなものに惑わされたら何の問題解決もできないよってことです。

なので勝手にこっちが「これってこういうことですよね」 なんていうことは絶対に言っちゃいけないんです。

自ら物語化させてしまうようなもの。

こういうことに気をつけないと、 フォルマニズム的に語れなくなってしまいます。

テマティックは筋を通せなくなっちゃうんですよ。

そういう厳密さとか丁寧さに、 とことん慣れしんでいきましょうっていうのが、 今日の講座になっております。

まずはこういうことを知っておくことに意味があるんですよ。

疑うことの大事さ

ちなみにうちもこんなの学んだのは、 ここ数ヶ月以内の話なんですよ。

それを一番初めに聞いたとき、 めちゃくちゃショックだったわけです。

なぜならうちは今まで完全に人に物語を語り、 人を物語とか感情で動かして、 一生懸命物を売ったりとか、 一生懸命人を動かしたりとか、 そういうことをずっとやってきた人間だったので。

こういうことが分かってくると、 さらに外側があるっていうことが分かってくるし、 もっと言うと外の世界に少しだけ殻にひびを入れることができるんです。

これは 最近うちが本当にこれすごいなって感じたことの一つが、 全てを疑えってことなんです。

これが絶対なんだっていうことを、信じすぎてしまうと、 そこに固定が生まれて内側に閉じ込められるんです。

信じるの限界ができてしまうんで、 疑ってほしいんです。

人間って100歳ぐらいまでしか生きられないの? って疑ってほしいんです。この前ある能力者さんが人間の寿命って680歳らしいですよって言うんですよ。

そんなこと聞いたことないじゃないですか。

うちらって勝手に100歳まで生きられるのかな、と 勝手に寿命を置いてしまってるじゃないですか。

でもこれっていうのは頭の中で、 データベース上で、 日本の平均寿命っていうのは何歳でこうで、みたいなことがたくさん出てるから、 自分の人生はあとこれぐらいしかないみたいなことを 勝手に決めてますよね。

勝手な思い込みがあるんです。

だからそれを聞いた瞬間にMさんが、 いや俺150歳まで生きようと思ってますって言ったんです。

でも150歳まで生きるってことが瞬間的に急に小さくなったんです。 680歳が寿命って言われたら150歳って全然小さいじゃないですかみたいな。

そういう話なんです。 でもそのとんでもなく長生きをしてる人達っていうのが、 人に会うと急に寿命が縮むらしいんですよ。

なぜかって言うと人に会った瞬間に、その人の頭の中の情報群が流れ込んでその常識が入ってきて、 それが当たり前に変わってしまった瞬間に変わるんです。

だから本当に今自分たちが思ってる、 何かこう思い込みだったりとかバイアスだったり、 これ全部疑ってみてほしいですよね。それって本当なのかなって。

これができるようになると当たり前ですけど、全世界のいろんな物事とか出来事とか学びだったりとか、いろんなことのまだまだ99. 99%以上知らないわけです。

逆にその知らないことを知ると、 もっとその先の扉が開かれるわけですよね。

自分の見てる世界がそういうものなんだって思って信じ込みすぎちゃうと、 このマトリックスから出れなくなっちゃう。

世界がそういう風なマトリックスの世界になっちゃうってことなんですよ。

疑うっていうフィルターを通すことによってのみ、 新しい世界を覗くための「 信じる限界」に小さな風穴をあけることができるようになってくる。

ぜひそういう感覚をどこかにちょっと置いてみてください。

だから物語がもうマーケティングのように、 素晴らしく良いんだっていう風なものがあったら、 本当にそうなのっていう風に疑ってみるんですよ。

そうするとその外側にかたちで語る、 構造で語る、 そういう風な上のゾーンがあるんだってことが見え始めてきますんで。

そして分かるっていうのは分からないの始まりなんです。

逆に言うと分からないっていうことは広がるってことだったりするんで、 疑わないと外があることを知っていないと、何も知らないまま死んじゃうことになってしまいます。

それってなんかもったいないし、 残念なわけじゃないですか。

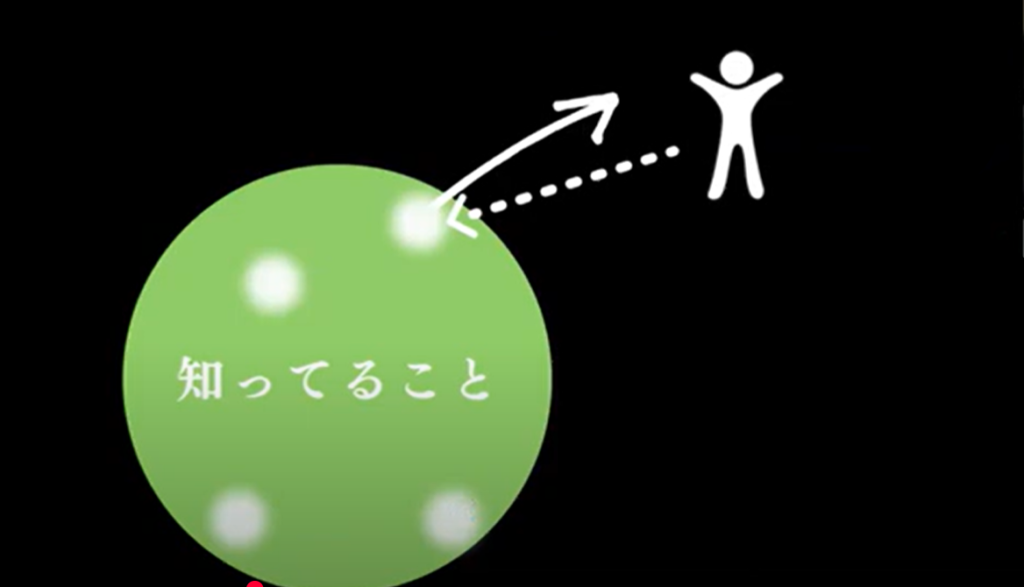

この知ってることの周りに、 初めて知らないことって生まれるんですよ。

だからこの講座の中でも、 いろんなところで話をしてきたランダムウォークだったりとか、 新しいことにチャレンジしてみましょうといっているのは

新しいゾーンで 知らないことを触って、 それを知ることによってその周りにたくさん知らないことが生まれるんです。

その新しく生まれた知らないことに、恐ろしいぐらいの余白と奇跡が混じってるってことを、 ぜひ知ってもらえるといいんじゃないかなと思います。

知らないこと(余白)を手にするために

でここの「知らないこと」っていうのを手にするためには、 何が必要かっていうと、

・そもそものこの「知る」っていうことを極めるってこと

・「やる」ことを極めること

この2つを選択してみてください。

知る極めるっていうのは、 徹底的にその分野の、知識を頭に入れてプロフェッショナルレベルぐらいまでになってみましょうと。

そうすると、その周りに「知らないこと」が広がるんですよ。

この知識の部分がいっぱいにならないと、周りに「余白」って生まれないんですよね。

でも多くの人はサボってるから、そもそも知識が少ない。

なので中途半端に極めるんじゃなくて、徹底的に調べ尽くしたりとか「その分野の専門家なんです」って言えるぐらいまで、ぜひね学んでみてもらえるといいんじゃないかと思います。

他にも抽象度が上がってくると、もともと「知ってる」と思い込んでいた隙間が、見え始めるんです。

この、白い点みたいなところですね。

そうすると外側から見ると隙間がはっきり見えるようになっていくんで。

今までは、SQの中、自分の現状の中にいて、でもその現状の中にも、実は「余白」ってあったんですけど。

そこも遠回りになって盲点になって見えてなかったものが、抽象度が上になると上からもう、くっきり、はっきり、見えるようになるんで。

新たなものが見え始めたりもします。そしたら、もう一つの「やる」を極める。

自分ができることは、徹底的にやり尽くしてみてください。

多くの人は「やらなくても分かるよ」みたいなことを、やりがち。「できること」は徹底してやり尽くしてみること。

思いついたことを全部やる。

結果、それで問題は解決しないかもしれないけど。

全部をやり尽くさないと、「余白」って出てこないケースが多いんですよ。

でも「これ、100全部あって、それを全部やるのって、時間的にも……いや、厳しいよ」っていう考えがあるんだったらその100を抽象化して、その上にある“大テーマ”の10個。この10個でもいいんで。

これを全部やり尽くすっていう感覚を、ぜひね持ってみてください。

で、丁寧に隙間なく塗りつぶしたら、見える世界が出てきたりします。

じゃあ、ここからですね。また少し全体的な形。世界の“形”っていうところから、少し具体に降りていって情報空間の中に存在する、形とか運動を知るっていうテーマでお話をしていきたいと思っております。

奇跡を起こす人の視点!「構造・形」でみる抽象度の世界とは②へ続きます。

コメント