奇跡を起こす人の視点!「構造・形」でみる抽象度の世界とは①の続きとなります。情報空間上にある形や運動について仕分けの仕方など。

情報空間上にも存在するカタチや運動ってなにがある?

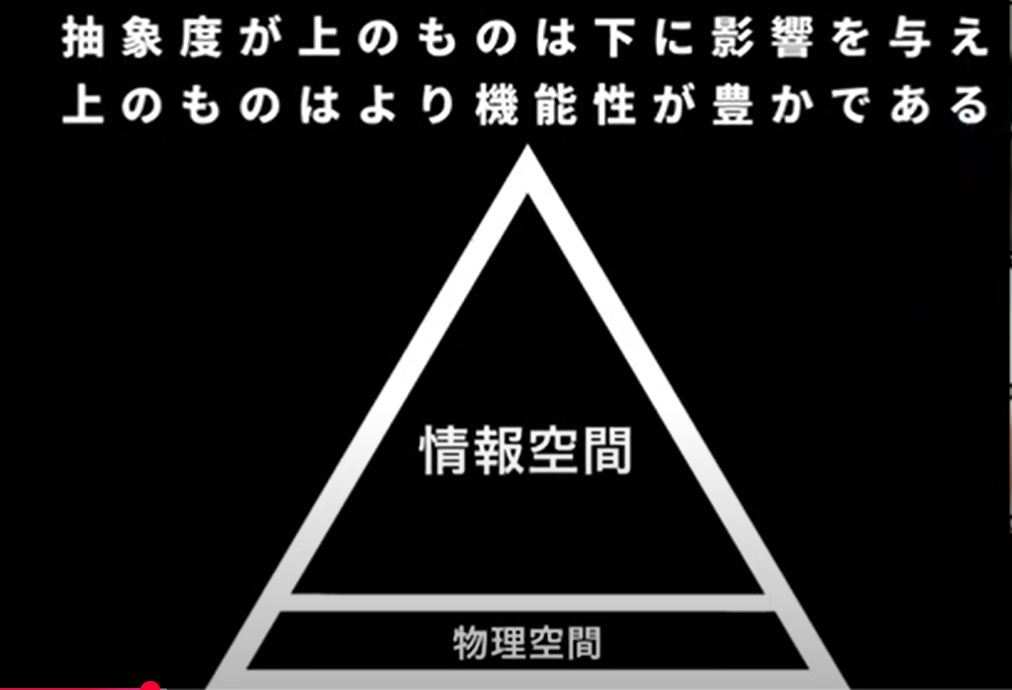

まず第一前提。世界を情報空間と物理空間に仕分ける。

これも意外と多分ですね、こういう学びや講座を受ける前はこのような“仕分け”をしたことがなかった人が多いような気はするんですけど。

世の中って世界ってこの「情報空間」と「物理空間」に分けることができるよね、っていう考え方があります。

でもこの「物理空間」と「情報空間」っていうものを分けて、仕分けをするっていう“感覚”を持つことができただけで、新しい“ものの見方”ができる可能性があるんです。

物理空間は「見える」「触れる」「時間が関係する」っていう感じかな。

物理空間ってのは、見える・触れる・時間が関係する。

情報空間っていうのは、見えないし、触れないし時間っていうものが存在しない。

なので実はこの仕分けがきちんと丁寧にできるだけでも、世界の見え方って結構一変して変わっていったりするはずなんです。

でも、この情報空間をなんとなくで捉えすぎちゃうと、「なんとなく」の部分が曖昧なので、ちゃんとその部分が使えなかったりするんですね。

なのでその辺については今日、きちんと仕分けができるようなときに向けて、これまでの話を踏まえてお伝えしたいと思います。

物理空間と情報空間の仕分け

まず「物理」っていう形と「情報」っていう形に、そもそも仕分けと整理ができます。

だから、私は例えば「情報空間のことをやってます」って言いつつも、そこに“時間に依存する何か”がある時点で、それは「物理現象だ」っていうことが言えたりします。

逆に物理空間であっても一瞬で変わってしまうようなものっていうのは、情報空間的なものであるとも言い換えることができるわけです。

例えば、ウイルスなんてものは昔は「見えないもの」として、完全に情報空間の存在だったわけですよ。

でも、ナイチンゲール以降、実は菌が体に影響を及ぼすことが分かって、手洗いをすることになって病気が激減したりしたわけですね。

なので、まずは大前提として「この情報空間と物理空間というフレームがあるんだな」ってことを、ぜひ知っておいてください。

ということで、ここからは「情報空間にあるいろんな形」を紹介していくんですけど、まず一つ目。

①複数のものをひとつにする

一つ目は何かというと「複数のものを一つにする」っていう形です。

例えば、いろんな考え方・思想とか思い込みとか・いろんなものがあったとして、それを一つにまとめてしまう。

よく最近、スピ系の話で聞くのは「ワンネス」みたいな言葉、聞いたことあるじゃないですか。

この「ワンネス」っていうのも、複数のものを一つにするっていう考え方の一つです。

実は「ワンネス」とイコールをなしている考え方の一つが何かというと、形で見ると「ファシズム」ってありますね。

ナチスドイツのヒトラーのやったファシズム。

あれも実は「ワンネス」と一緒です。要は世界を一つにしましょうっていう考え方なわけですよ。

ってことは言い方を変えると、形として見るんであれば、「ワンネス」と「ファシズム」は一緒です。

ファシズムっていうのは、「一つにまとめる」という“形”

つまり人とか世界とか、そういったものを一つの概念に統一する。

それに不必要な概念は排除するっていう考え方が、ファシズムなんでね。

このように「定義」として見てみる。

それを考え方として人間なんだから一つだよねって定義で変えることも可能だし、不必要なものを消していくっていうのがファシズムだから「世界を一つにする」っていうのは、言ってみれば“分割の仕方”なわけで。

それは「そう」とも言えるわけですよ。

だから「形」として見たら「ワンネス」と「ファシズム」は一緒ですよっていう話ですね。

はい次です。今度は“逆”。

②一つに見えていたものを二つに分ける

「一つに見えていたものを、二つにする」っていう形の見方があります。

さっきのが、まさにそうですね。

この世の中・世界の空間というものを「物理空間」と「情報空間」に分ける。

これも「一つに見えたもの」を「二つに分ける」という考え方です。

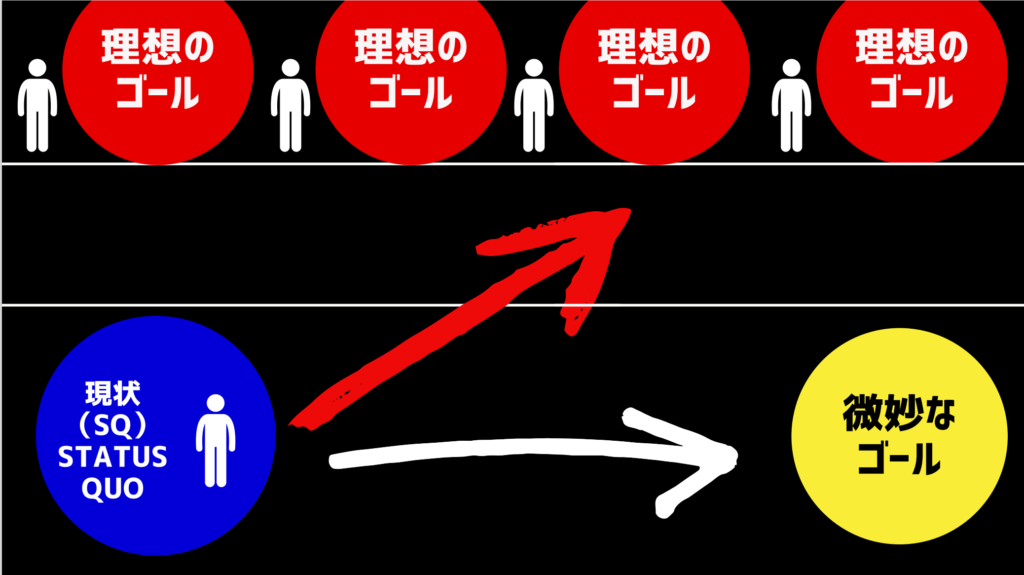

他にも、例えば講座の中では「現状」っていうものを「SQ(ステータスクオ)」という言い方をして、その“外側”がありますっていう言い方をしました。

つまり言い方を変えると「現状」と「外側」っていう分け方。これも二つの分割ですよね。

現状だけだと思ってたら、その「外側」もあるって捉える。そうやって分ける。

この「分割する」っていうこと自体も、世界の見方を変える方法の一つなんです。

その「外側」のことを「情報」って言ってしまうこともできるわけです。

他にも例えば「陰陽」

これもまさに「一つのものを二つに分けている」考え方ですね。

陰と陽、他にも「裏」と「表」とか「正」と「反」とかね。

これ一つひとつ意識してみると「ああこういう分け方があるんだな」って、できるようになっていきます。

多くの人が「一つ」で見ているものを、「二つ」に分けて見てみるとどうなるのかな?っていう。

「でもこの人は、普段こういうことを“ひとつ”として見てるんだな」って、自分の視点でいろんな人を見たときに分類してみることもできるわけです。

そうすると「この人は分けようとしてるけど、分けられてないんだな」ってことや、「ちゃんと定義ができてなくて、きちんと分けられてない人なんだなぁ」みたいなことも分かったりもしますね。

よくあるのが、「曖昧な思考」と「抽象度」っていうのを、ごっちゃにしちゃう人がいるんですよ。

「抽象的」っていう言葉と「抽象度が高い」っていう言葉は、ある意味“反対語”ぐらいの言葉

なんか「抽象的」だと「抽象度が高い」っていう変な勘違いをしている人がすごく多いんですけど。

「抽象度が高い」っていうのは、「計算量が少ない」っていうことと、「シンプルだ」っていうこと。

……っていう話だったりするんで。

はい。どんどん行きます。

③1であり2である

次は、「1であり2である」っていう形もあります。

これ、何かっていうと例えば「量子力学」ですね。

量子力学の世界では、いろんな世界の構成要素の物質をどんどん細かくしていって「素粒子」っていうものまで分解をしていって、もうこれ以上は分割できないよねって最小単位にしていったわけです。

「もうこれでこれ以上の先はないでしょう」って言った後に、何を言ったかというと「この最小単位になったものは、現れたり消えたりしてる」みたいな言い方をしたわけですよ。

すごいですよね。もうそこがゴールかなって思ったら、現れたり、消えたりしてる。

つまり、これ「最終的なものは、1でもあり2でもあるんだよ」みたいなことを言ったわけですよね。

そういうふうにまあ、そういう世界にも。そういう分割方法もあるんです。

はい。どんどんいきます。

④2であり3でも8でもある

次に「2であり3でも8でもある」っていう形。

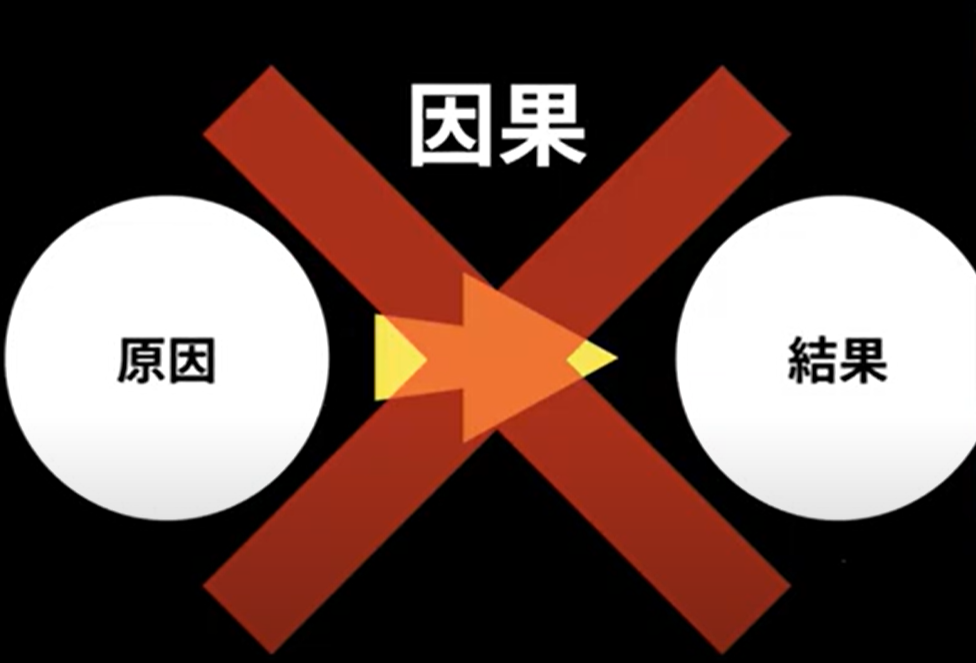

例えばですね、「因果関係」って言葉ありますよね。

「因果関係」という言葉は、実は“第1階層”でよく語られる言葉なんです。

「本当は因果関係なんてない」っていうのが、情報空間上の考え方。

「原因と結果の法則」っていうのは、自己啓発大好きな人たちに関しては、すごく言いやすいことなんですけど。

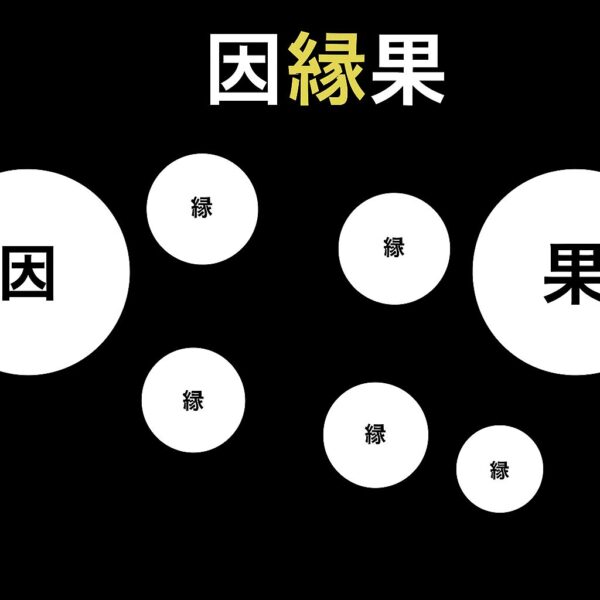

「この原因があるから、この結果がある」ではなく、本当の意味では、実はこれ「因縁果」だっていうふうな言われ方をします。

この「因」があっこの「縁」があるからこそ、この「果」が成る。

……っていうふうに、この「縁」の点がたくさんないと、「果」が何も成らないよねっていう考え方もあるわけです。

これは、もともと「2つだったもの」を「3つ」として見るっていう感じかな。

まあ、たくさん関係性が絡んでいるから「3つ」に見えないかもしれないですけど。

でも、「因・縁・果」というように形として3つで捉えるっていう考え方もあるわけですね。

他にも「縁」が介入したとしても、多くの場合はさっきの「因果関係」の中に、本当はここに「縁」があるんです。

あるんですけど、縁が小さすぎて見えないということが多々あるわけですね。

でも、これを外側に出したとしたら「縁があるから、何がどうなるか分からない」し、逆に言うと「現状」と「ゴール」っていう、この分け方をするのであれば

この「外側」に関して言うと、これがまさに「たどり着くためには“因縁果”が必要なんだな」っていう考え方を、得ることもできるわけですね。

「ランダムウォーク」っていう考え方はまさに「縁(えん)をたくさん拾いに行きましょう」という考え方の形として推奨されていた、ゴール達成の方法だと捉えてもらえるとよい。

この世の中っていうのは、この点(縁)が、今はもう山のように打たれている、そういう情報空間なんだっていう考え方を取ることができると

「この点を抑えれば抑えるほど、いろんなところとの接続がしやすくなる」っていう考え方があるんで、だからこそ「点をたくさん打ってみましょう」っていう話ですね。

一応、ちょっとここ簡単に説明をしておくと。

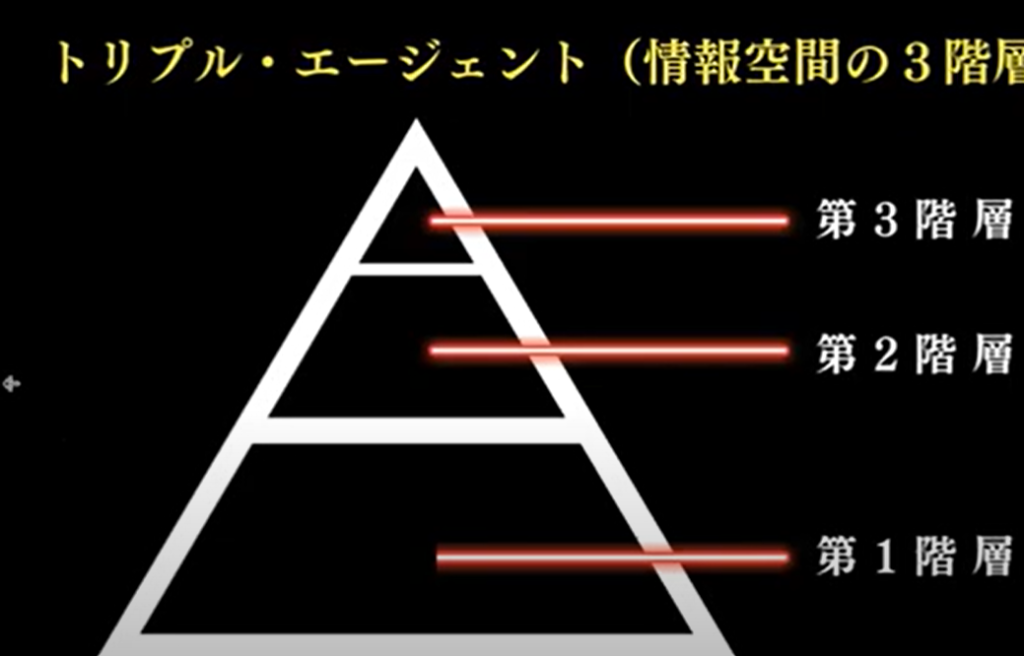

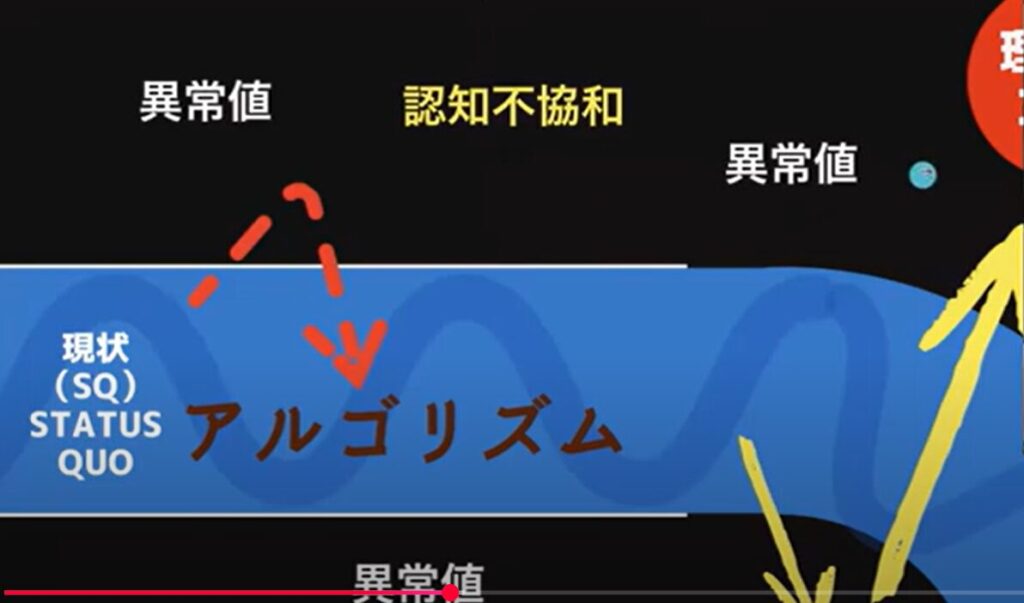

情報空間における階層について

「情報空間上」には、そもそも「階層」……第1階層・第2階層・第3階層という“階層分け”ができますという簡単な説明だけしておきます。

第1階層っていうのは、もう世の中の多くの人たちが大体ここです。

第2階層っていうのは、経営者層だったりとか、世の中をそれこそ「形」とか「構造」とか「パターン」で見る人たち。これを「第2階層」と言います。

「第3階層」というのはもう、得体の知れない力

それこそ能力者的な部分だったり、認知能力だったりとか、さらに「奇跡的なところ」をうまく操るような人たちのことを、「第3階層」という言い方をします。

「因果関係を信じる」のが、第1階層。

「頑張れば幸せになる」って思っていたりとか「原因があって結果がある」と思っています。

「努力すれば報われる」とか、こういう結びつきが、べったりくっついてしまいすぎているのが第1階層。

次が「パターンを採用する」のが第2階層です。

うまくいくパターンと、うまくいかないパターンとか。

うまくいく“形”、うまくいかない“形”があるんだったら……うまくいく形を使いましょうと。

理由は分からないけどうまくいくんだったら、その“形”を使いましょうよっていうのが「第2階層」です。

「第3階層」っていうのは、もう得体が知れないから理解不能です。

うちもこの「第3階層」のことは、いまだに完璧に理解しているかっていうと……まだハテナマークのところが、たくさんあります。

でもこの抽象度まで手にすると、どの階層にもやっぱり行き来がしやすくなってくるので、超自由に移動がしやすいです。

今、この世界って情報空間がとんでもない勢いで広がりまくっているので、「リゾーム上」であるこの“点”をできるだけ多く打っておくこと。

もしくは、自分が全部打てないんだったら「多く打っている人」とつながっておくこと。

それだけで、可能性は一気に爆発しますので。

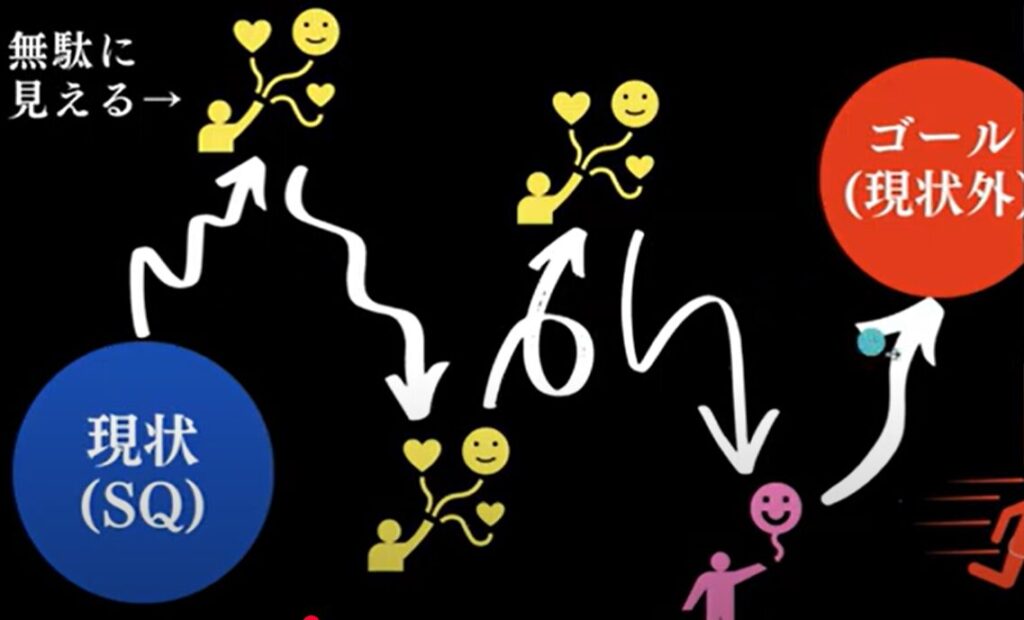

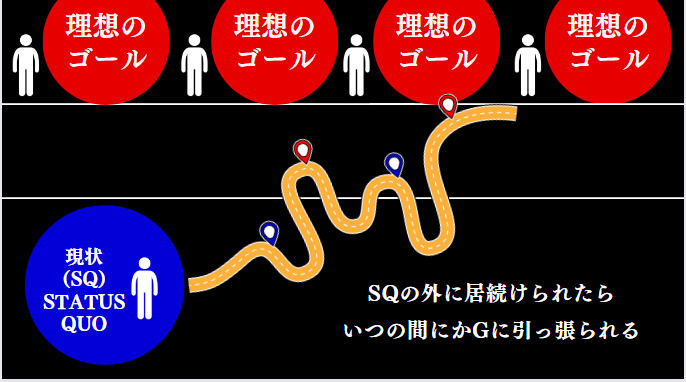

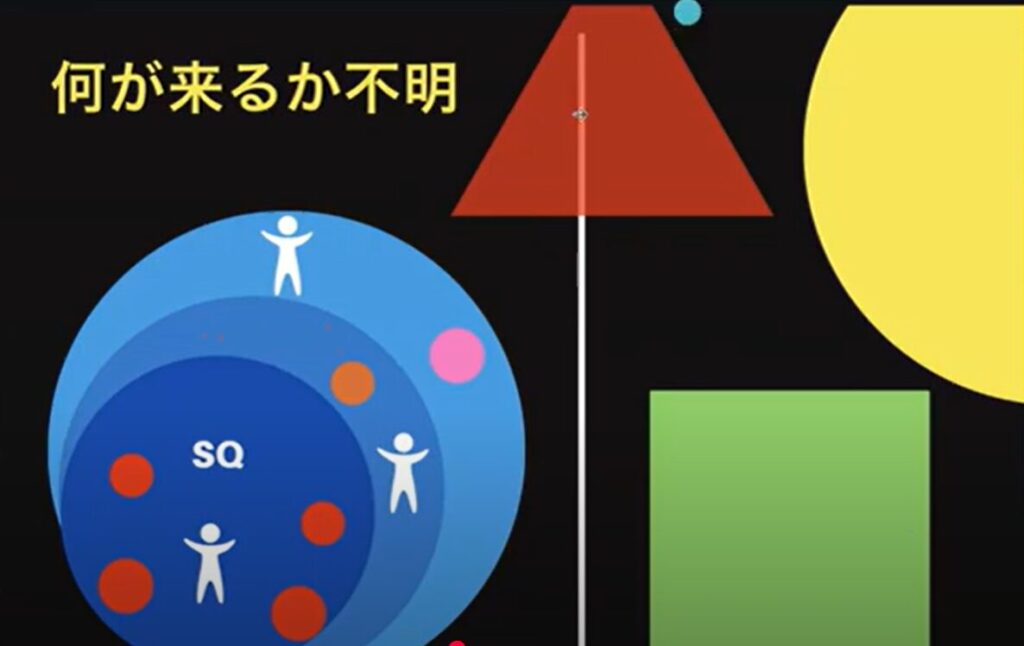

この「理想のゴール」に行くためには、この現状から“外の世界”に出たいわけですよね。

そのために、さっき言ったこの「因縁果」のためのウロウロ、「ランダムウォーク」は必要なんですよ。

ということをぜひ覚えておいてください。

この「ランダムウォーク」については、また後ほど、ちょっともう少しだけ詳しく話をしていきます。

で、この「ランダムウォーク」をする上で、「現状の輪の中」っていうところを、真っ黒に塗りつぶすことができると、この中って彩りがなくなるじゃないですか。何もなくなるんですよ。

そこに何も可能性がなくなるからこそ諦めから“外”に出がちになるっていうやり方があるんですよ。

例えばですけど例を挙げると、野球で言うと「イチローさん」

イチローさんっていうのは、日常生活とかを真っ黒に塗りつぶした人だって言われてるんですよ。

何かっていうと、毎日、同じカレーを決まったグラムで食べて、同じ車に乗って、同じ行動パターンを繰り返して、「日常」っていうものを真っ黒に塗りつぶした結果、「野球」っていうランダム性の高いところで、ある程度の結果を出すことができたっていう言い方をされています。

はい。もうちょっと進みます。

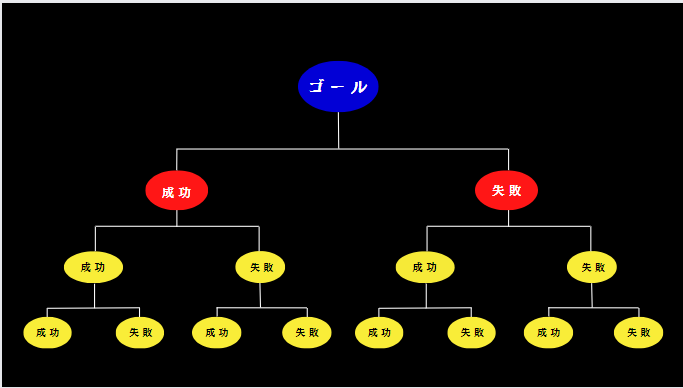

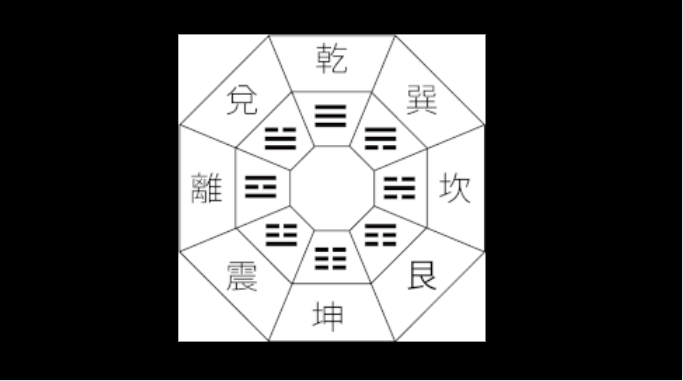

⑤8であるという考え

次に「8である」の考え方の一つなんですけど。

情報空間が「3層構造」だと仮定したときに、「陰陽が交わるパターン」って8パターンあるんです。

どういうことかっていうと……ちょっとこの図はわかりづらいんで、こっち見てほしいんですけど。

こういうことですね。

この「最終的なゴール」にたどり着くために。

「成功して、成功して、成功する」っていう。これは「陽・陽・陽」のパターンです。

「失敗して、成功して、成功する」っていうパターンもあるんですね。これが「陰・陽・陽」。

そして「成功して、失敗して、成功」。これは「陽・陰・陽」そして「失敗して、失敗して、最終的に成功する」っていう方法もある。これが「陰・陰・陽」ですね。

……っていうふうに、これ実は「八卦」っていう考え方で、この線が「長い線が陽」で、「点線が陰」だったかな。

……ごめんなさい、どっちか忘れちゃったんですけど、っていう考え方で。

この「8パターン」に分けることができるよねっていう見方ができるわけです。

だから、皆さんが今後「成功する」ためには、面白いのが「失敗して、失敗して、失敗して、ようやくゴールにたどり着く」っていう方法だってあるわけですよ。

でも、そうじゃなくて。

実は「この8パターンがあるんだな」っていうことが分かっているだけで、1個目の失敗、2個目の失敗したところで「まあ、別にまだまだ全然いいよね。先があるんだから」っていう捉え方・見方をすることもできたりするわけです。

いいでしょうか。さあ、もうちょっと行きます。

⑥世界全体をパターンで見る

この「世界全体」を“パターン”で見ているのが実は「胎蔵界曼荼羅」っていうふうに言われています。

「胎蔵界曼荼羅」は8つの円があって、その“外側”っていうのは、もう全部「カオス」っていうふうに言われているわけですよ。

「成功」と「失敗」のパターンの外側にある、さらにその雑多な複雑さの中に、まだ見えない「未知」とか「知らないこと」あるいは、「大成功」があるかもしれないんですよ。

つまり「失敗」とか「カオス」からしか、知識が手に入らない可能性もある

これは、風水も安倍晴明も言っていることなのです。

詳しくは「美しき空海の結界」の記事にて(ごめんなさい、販売していません)

いいでしょうか。どんどん行きます。

⑦形の見方のパターン(内と外で分けるパターン)

さあ「形の見方」としてのパターンです。

これが5番目になるんですけど。「内」と「外」内側と外があるんですよっていう考え方です。

これは、例えばですね。

今まで話してた中だと、「SQと外側」っていうのも、「内」と「外」っていう形の見方ですよね。

他にも、「味方」と「敵」っていうのも、「内」と「外」っていう見方もできるわけです。

「リバウンド」っていうのも、今まではここのゾーンの「ホメオスタシスの内側」にあったものを、「リバウンド」で“外”に飛び出すっていうふうな見方ができるし。

「ゴール設定」っていうのも、「内側」の“外”にゴールを設定することで、「外側」と見なすことができます。

……っていうふうに。

これ、「内」と「外」っていう分け方ができるっていう、“形”の見方があります。

例えば、誰かがなんか「味方の話」をしてるなっていうような、「味方の話」とか「仲間の話」っていうことばっかりお話しする人たちがいるとすると、この人たちは、「SQの内側の話をしてるな」っていうふうに見ることができるわけです。

で、「敵の話」っていうのは、“外側の話”なんですよね。

……っていうふうに、仕分けをしてみる。

「外側」に出た上で元に戻るっていうことは「リバウンド」がある時点で、「外側がある」っていうことも分かる。

これが、「リバウンド」なんですよね。

で、「ゴール設定」は、外側の話だから「内」と「外」

外側に出た時に、「ゴール設定」が実はできるって言われています。

さっきの図に戻るんですけど。これですね。

皆さん「大きなゴール」「でっかいゴール」ぜひ設定してくださいね、みたいな話をしていたと思うんですけど。

その「ゴール設定」ってこの“今の現状の輪の中”にいる状態で、ゴール設定をしてほしくないんですよ。

どういうことかというと、この「現状から外に出た時」。

例えば、自分が──「なんだこいつ!」「こんな人間が世の中にいるんだ」っていうふうに、「現状の外側の人」に触れたその瞬間に、ゴール設定をしてほしいですし、逆に自分がすごいどん底の状態でその「SQ(現状)」からマイナス方向に外に出た時。

これも、「ゴール設定をするタイミング」としては、めちゃくちゃおすすめのタイミングだったりします。

自分が現状の輪の「外」に出た時に、ゴール設定をしていただくと、それが「外側のゴール」っていうふうな作り方をしやすくなっていきます。

そういう“見方”をしてもらうのも、一つのやり方としてはいいと思います。

クリエイティブアボイダンス

もう一つ重要なのは「クリエイティブアボイダンス」

これが何かというと、基本的にゴールを「現状の内側」に作っちゃうと、人間の「潜在意識」って、どうしてもサボらせるんですよ。

あまりにも「大きなゴール」を作ると、作った瞬間には、この「クリエイティブアボイダンス」っていう言い訳が始まってしまうんで、こういったところもぜひ意識をしてみましょう。

サボりと移動

「SQの方」にリバウンドするんじゃなくて「ゴールの方向」にリバウンドしたいわけですよ。

一回自分の「現状の輪の外」に出た時に、「もう、こんなSQには戻りたくねーや」っていうふうになればもうOKなんです。

外側はもう「移動だらけ」なんで。

内側の「SQ」には、移動はないんですよ。常に、基本的に「SQ」っていうのは同じルートの繰り返しになるんです。

例えば、同じ人とばっかり普段から会いまくっているなど。

だからこれ、例えば「起業家コミュニティ」でも最近めちゃくちゃ多いんですよね。

まあいろんなコミュニティがあります。それこそたくさんのコミュニティがあるんですけど。

ついつい、いつも同じ人たちと固定で会いまくってしまう。

……まあ、心地いいからね。どうしてもそれやってしまいがちなんですけど。

話も通じるし。そうするといつの間にかそれっていうのは「SQに固定されてしまう」っていう可能性があるんで。

できるだけ「移動」をしてもらうと、いいと思います。

さやりんご

さやりんごわたしもやりがち・・・・。

「ホメオスタシス」っていうのは、基本的に何もしない状態だと「ずっと一定に保ってくれる」かというとそうではなくて、どんどんどんどん落ちていくんです。

なので、こういった考えがあります。

RAS

つぎに「内」と「外」で言うと──「RAS」というのがあります。

「自分が意識しているものが見えます」っていうのが「網様体賦活系」といって「RAS」と言います。

「RAS」っていうものが「内側」と「外側」を決めますよね。

自分がもう盲点になって気づけもしないし、興味・関心もなかなかわからないような部分っていうのは「スコトーマ」といって“外側”「RAS」っていうのが“内側”。

いかにこの「スコトーマ」をずらして「外側に」──自分の「RAS」を“外側にずらすか”っていうことが、めちゃくちゃ大事になってきます。

その価値がわかると、人っていうのは「その欲しいものを拾う」ようになるんです。

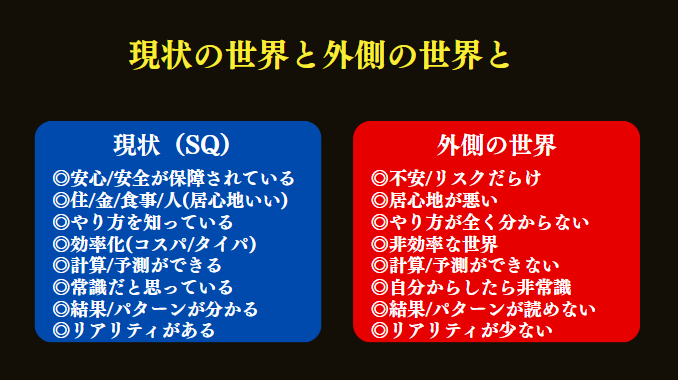

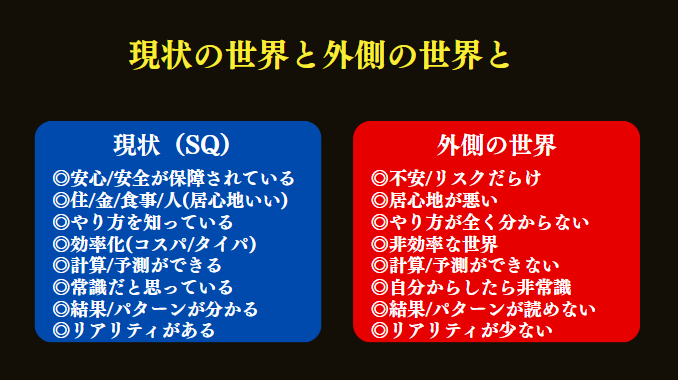

現状の内側と外側

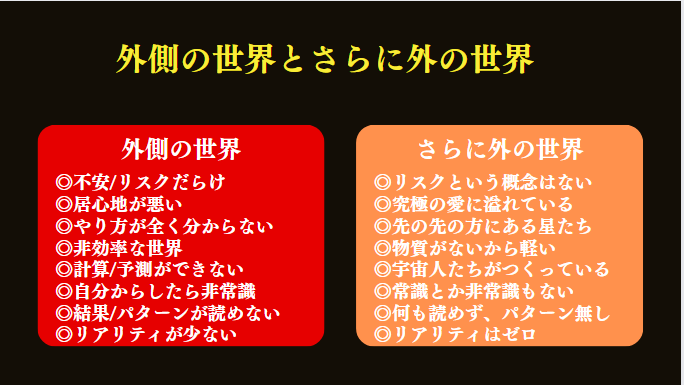

「現状の内側」っていうのは、安心・安全、もうやり方知ってるし効率化ができるし計算ができるし、常識だと思ってるしパターンがわかるしリアリティがある。

一方で「外側」っていうのは、不安だらけだし居心地が悪いしやり方わかんないし、非効率だし計算ができないし自分からしたら非常識だし、リアリティが少ないんですよ。

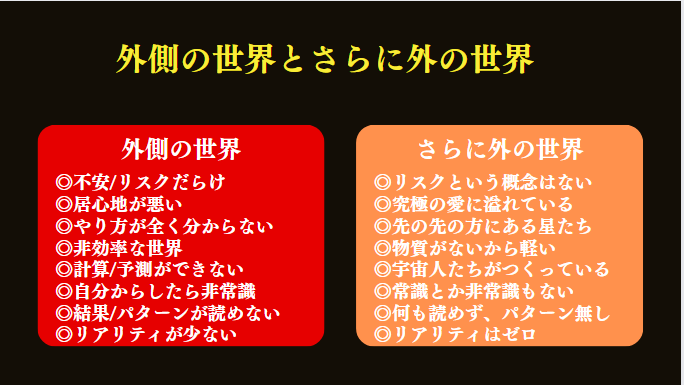

さらに、この“外”を見るんだったら「外側のさらに外側」の世界もあります。

その「さらに外側の世界」っていうのは、「リスク」っていう概念がなかったり、究極の愛にあふれてる可能性もあるし、先の先の方にある何かこう……“星”かもしれないし。

物質がないから“軽い”っていう世の中かもしれないし、“宇宙人が作った何か”っていうものかもしれないし、「常識」とか「非常識」もないかもしれないし。

何も読めずパターンがないかもしれないし、リアリティなんかもうゼロ状態ですよね。

さあ、そんなまったく未知の分からない世界がある可能性があります。

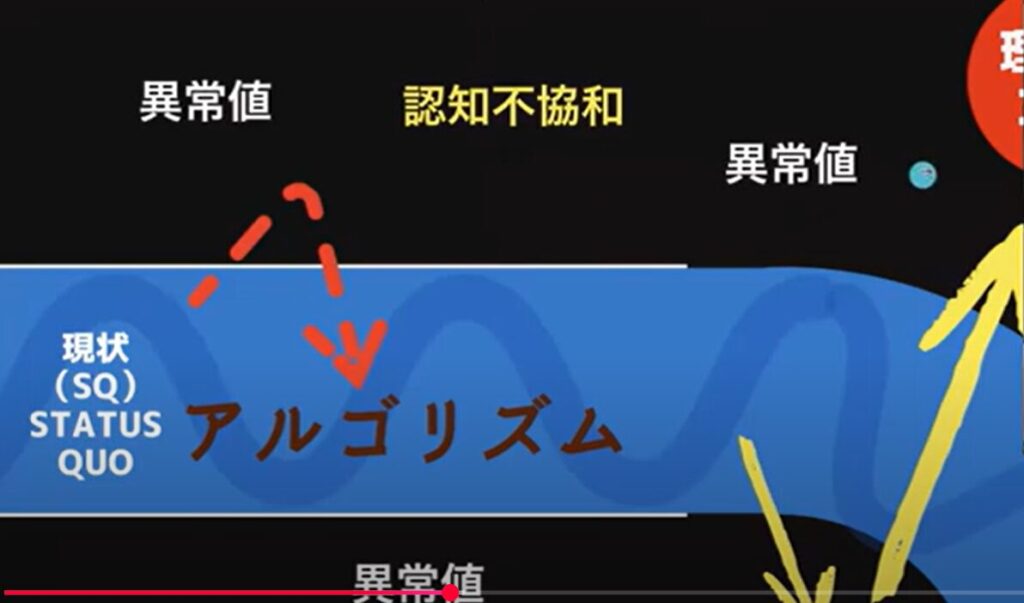

⑧「平均」と「平均値」「異常値」について

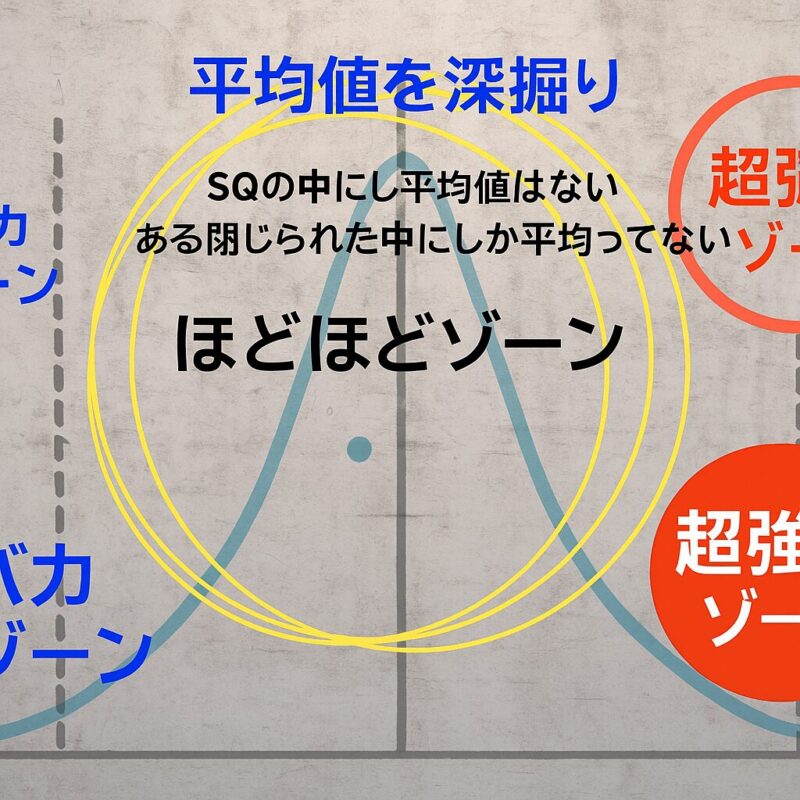

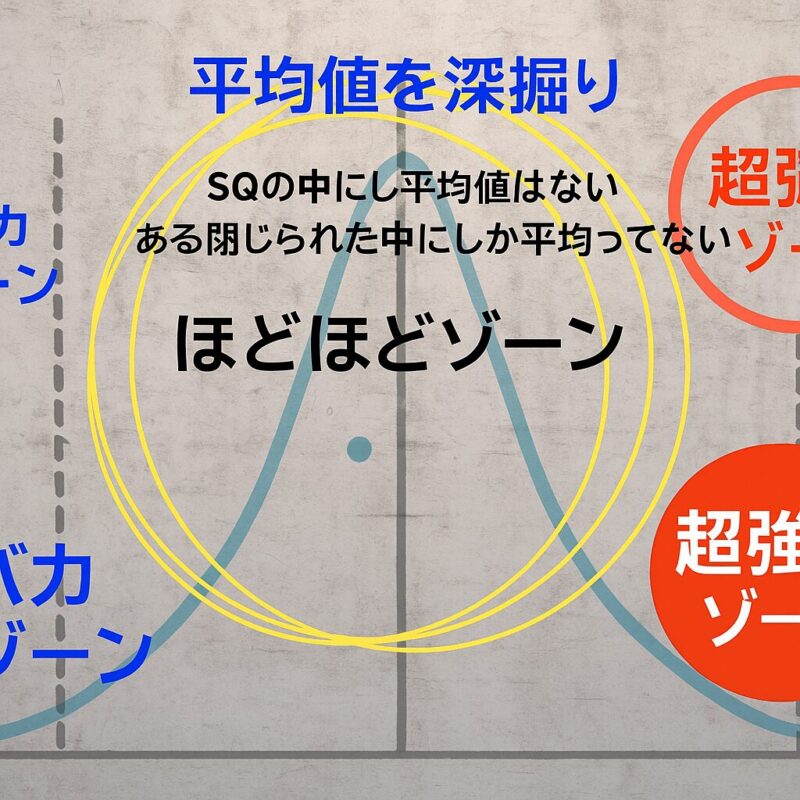

この「平均値」っていうものも、基本的にはこの“真ん中のほどほどゾーン”っていうのが「内側」です。

この「両端」の──この「超強運ゾーン」だったり、この「バカゾーン」っていうところに関して言うと、ここが「外側」になってきます。

「平均値」ですね。「平均値」っていう考え方。

基本的に「平均」っていうのは「現状の内側」「SQの内側」にしか平均値ってないんですよ。

「閉じられた中」にしか、平均値ってないわけです。

そこにあるデータ“だけ”を採取するから、「平均値」っていうのが出来上がるわけですよね。

そういう人たちは、どうしても「世界っていうのは平均でできてる」って思い込みます。

たとえば自分がいる世界が「年収1000万がすごい」って思い込む世界だとすると、それが「平均値」になって“内側”に閉じ込められてしまうわけですよね。

で、その「外」をスコトーマに入れちゃうんですけど、そこに急に「何千億」とか「何百億」とか「何兆円」みたいな人が出てきたとしても、みんな“無視”しちゃうんですよ。

いることはなんとなく分かってるけど、「いないこと」にしちゃうんですよ。

本当は「外側」にとんでもない世界があるのに、みんなそれを「見ないようにしてしまってる」と。

だから、「サボり」が生まれるわけですよ。

「年収1000万円のゾーン」っていう“平均”があって、「いつかその1000万円なんか、いつでもできるでしょ」みたいなふうに思ってると……サボるんですよ。

「あいつみたいになったら、いつでもなれるよ」ってなると、なかなか動かないっていう状況が起きてくる。

「外側」と出会う必要があるってこと。この「平均値を変えるもの」と、出会う必要があるんですよ。

たとえば、ここに「白い白鳥」しかいないんだったら。

そこに「黒」が出てきたら……平均、変わるでしょ?

「ネズミと象」っていう話があって、──世の中を何も知らなくて、このネズミが「灰色の大きい動物の話」を聞くんですよ。

「ネズミしかいない世界」で、「ゾウ」の話をすると。

「そいつは灰色で、耳が大きくて、鼻がとんがってる。でかい!」みたいなことを言うわけです。

「ネズミしかいない世界」だと「でかいネズミ」のことを言ってるんだと思って、草むらを一生懸命探したりとか。

もう“前”しか見ないから、“上”を見ないわけですよ。

そうすると……いつの間にか「ゾウ」に踏み潰されて殺されちゃう、みたいなことがあるわけです。

でも「ゾウ」だ、というふうに言われたら、「ネズミしか見ない世界」から、もっともっと“上の外”を見ないと。

……っていうふうに、“外”を見ると、下、見てないで「上」を見たら、「ゾウ」を見つけられる可能性があるわけです。

「でかい」と言われたら、自分の平均値で考えないこと。

圧倒的に“どでかい”ものがあるって、そんなものが「いるわけない」って思ってても。

──いるんですよ。世の中には。

そう思っておけば、この「ゾウ」を見つけることができるかもしれないです。

「ネズミ」だと言われると、もう「スコトーマ」に入って「ゾウ」は見えなくなってしまうんで。

「平均値がある世界」っていうのは、ゆっくり変化するんで。

「平均値がある」ってことは、「異常値を省く」のが“平均の世界”なんですよ。

あと──種目にもよるんですけど。

オリンピックの点数をつけるときに「いつからか上下を切るようになった」ってご存知です?

10人の点数をつける人がいたとすると、一番上の点数と一番下の点数を削って、残り8人の平均で決めるんですよ。

なぜかというと「変なえこひいき」が生まれないように……みたいなことをするんですけど。

でも本当は──えこひいきしないとその世界って伸びないんですよ。

伸ばしたい人をもっともっとね。

自分が「もっと育てたい」とか、「伸ばしたい人」がいるんだったら、その人を、こっそりそばに呼んで「身内」に入れるんです。

そして「お前だけは、私を超えられる」って言ってあげる必要があるんですよ。

……っていうふうに、「えこひいき」をして、ちゃんと“上下”を伸ばさないと、その中ってのは廃れていくっていう感覚があるんです。

で、「ホメオスタシス」っていうのは、サボっていると下降線をたどります。

例えば「夫婦関係」にしろ「仕事」にしろ。

いろんな物事っていうのは、「上に行ったり」「下に行ったり」「上に行ったり」「下に行ったり」の、ある程度の“刺激”がないと……下に下がっちゃうんですよ。

その「刺激」をつくるためにも、たまには、例えば奥さんと喧嘩をしてみたり、逆に今度は思いっきりラブラブになってみたりとか。

そういう、この中でも“上下”があると。この「ホメオスタシスゾーン」っていうのは、ずっと維持をすることができたりします。

逆に、思いっきり“振れたい”んだったらリバウンドの効果をつくって、思いっきり大喧嘩をしてみると、急に「ラブラブになる」みたいなことを作り上げることもできたりします。

これが「平均」と「平均値」の話ですね。

⑨宇宙とその外側

今度は「宇宙」とその「外側」について。

もうね「SQの中」はある程度のものが見えたりするんですが、その「外側」って、もう「何が来るか全然わからない世界」です。

これ「丸」「三角」「四角い」んです。このへんはまた後々話します。

奇跡を起こす人の視点!「構造・形」でみる抽象度の世界とは③に続きます。

きっとここまで読んでむむむ・・・?かもですが、③は情報空間の中にある「構造・形」の種類についてです。

どんな構造とパターンがあるかを知っていきましょう!

コメント