奇跡を起こす人の視点!「構造・形」でみる抽象度の世界とは②の続きです。

情報空間の中にある構造・形の種類についてお伝えしていきます。情報空間にはどんな構造があるのでしょうか。

情報空間上にある形

ではここから情報空間上にある「形」の話をします。

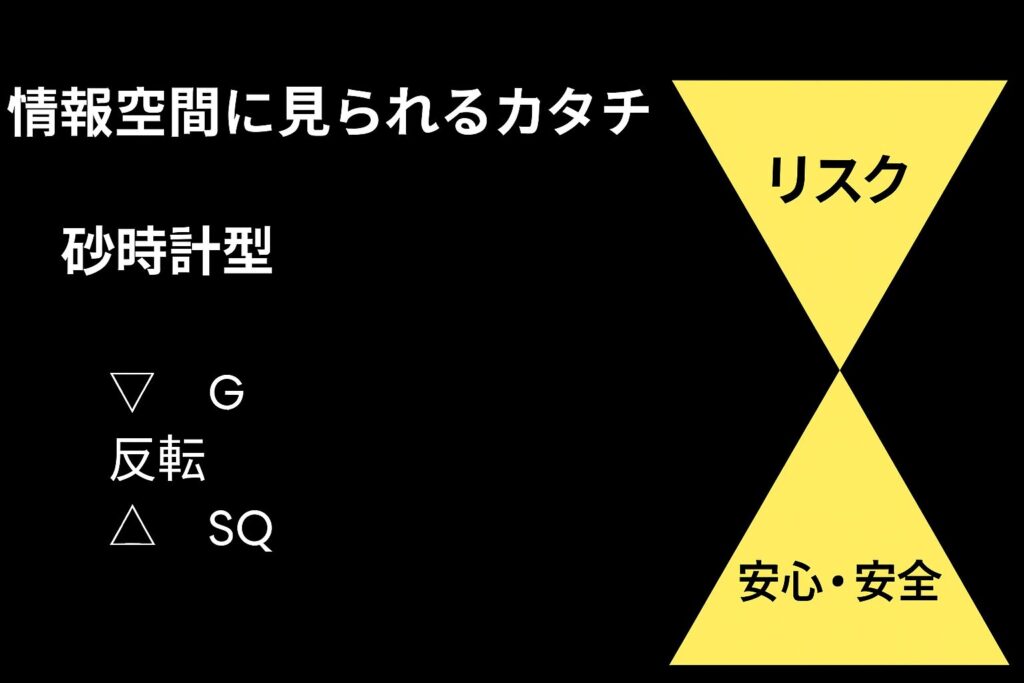

①砂時計型

「SQ」ってものがあったとしたら、どんどん“上”(ゴール)に上がっていくごとに「リスク」が“大きく”なっていきます。反転するんです。

この「SQの一番下」っていうのは、安心・安全が“めちゃめちゃ”大きいけれど、この「上」に行くともう“リスクだらけ”……という「半砂時計型」っていう考え方。

形として見ることもできます。「SQの中」は、安心・安全。

だけど「ゴールに近づく」につれて“リスクだらけ”になるんだったら「リスクしかない状態が増えてきたら、ゴールに近づいてるんだ」っていうふうな見方をすることも、できるわけです。

他にも「反転」で言うと、マズローとかもそうなんですけど「自分のためのこと」を全部満たして満たされていくと、いつの間にかそれが“反転”して、今度は「他人のために何か物事をし始める」っていう考え方もあるわけですね。

「自分のこと」をさっさと満たして、「世のため」「人のため」に行けるゾーンっていうのもある。

……っていうのも、この「反転」の考え方です。

どんどん行きます。

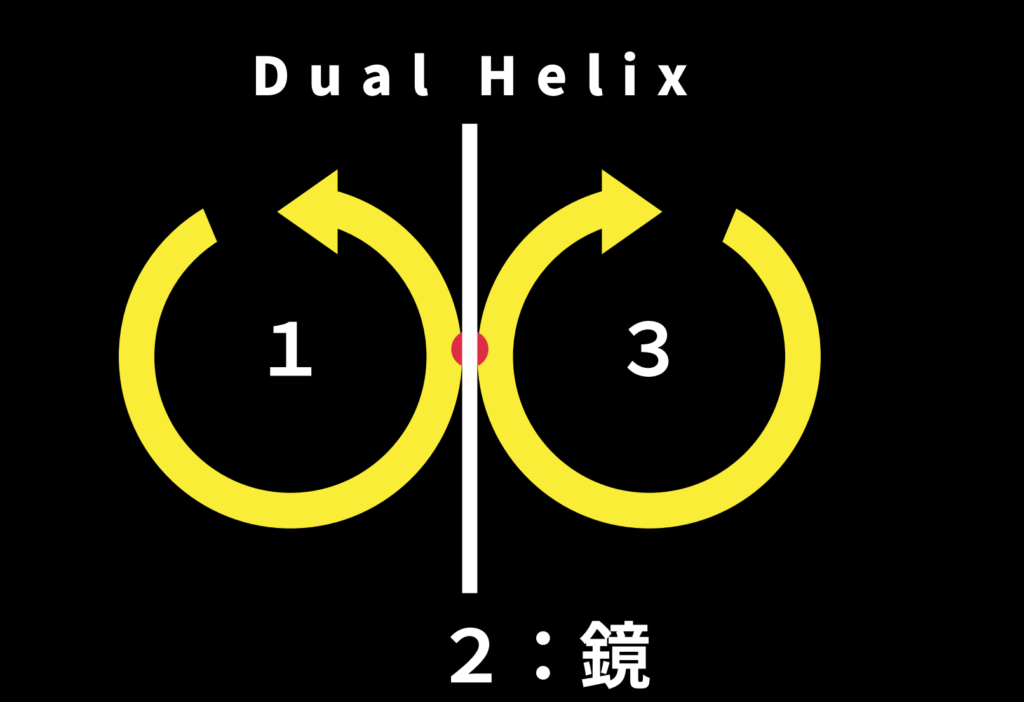

②反転型

これも「反転」の考え方の一つです。

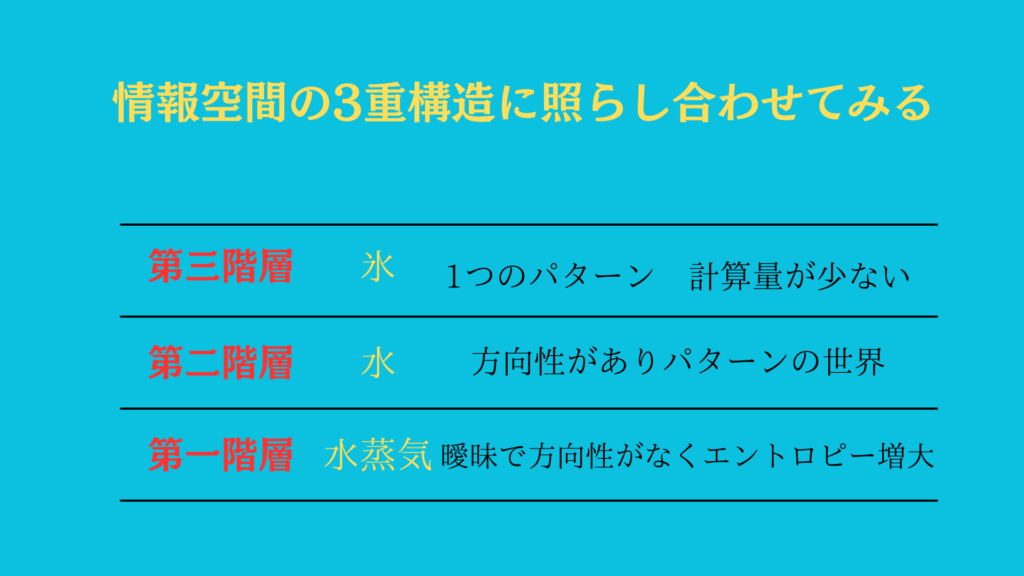

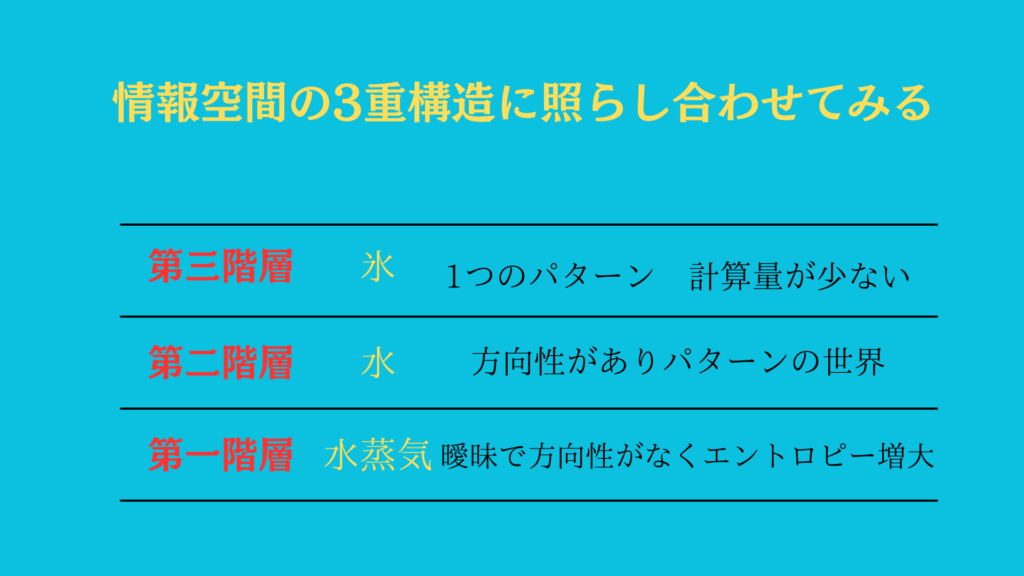

「第1階層」と「第2階層」と「第3階層」っていう意味で、この数字をつけてるんですけど。

さっきの「強運ゾーン」で言うと、めちゃくちゃ強運の人たちっていうのと、このバカのゾーンの人たちっていうのは、すごく似通ってる可能性があるんですよ。

もう「とんでもない大バカ野郎」っていうのは、なんかもう、「強運の人たち」が選んでる行動パターンと“似たようなこと”をやってるケースが、結構あったりするんですね。

っていうところも含めて、これ、実は「デュアルヘリックス」っていって、運動として左回転をしてます。

逆に「第3階層」の人たちは右回転をしてるときに、「ある一定の同じ言動」が見えたときに「同じだ」っていうふうに、反転して見えるケースがあります。

ここ真ん中に挟まれているの(線)が「鏡」だっていうふうに、ちょっと認識してほしいんですけど。

この話の中で面白いのが、「鏡の国のアリス」って物語あると思うんですけど。

話の中で「鏡の向こうの部屋」にアリスが興味を示すわけですね。

本は全部“逆さ”に書かれてるし、部屋の角の向こうは遠くまで見えているけど・・・。

アリスが面白かったのが「仮説」を立てたんです。

「鏡が反転してて、向こうの壁はこっちの壁と同じく、あそこの角までは見えてるけど、でもあの先は角を曲がった先はどうなってるか分かんないわ」っていうことを言ったんですよ。

「もう部屋の角の向こう側は違う場所かもしれない」って。

「猫を連れて行ったらミルクの成分が逆だから飲めないかも」みたいなこと、いろんなことを言うんですよね。

でも彼女は「向こうの世界がある」っていう“定義”をしたんですよ。

あるとき、「鏡がガーゼのように柔らかくなって通れることにしましょう」って言ったんです。

「柔らかくなって、通れることにしましょう」なんですよ。……っていうふうに、“定義”をしたんです。

そうすると、「通り抜けられるようになった」ので「鏡の向こう側に行けた」っていう話なんですよ。

そうすると、「こっち側の世界」が現れてもう「そっち側に抜けられる可能性」があるんですよ。

このときに「SQの振る舞い」だけだと、抜けられないかもしれないんですよ。

例えば「魔法講座」の中のことでいうと、「気の玉で情報を書き換える」みたいなことなんかも、全部一緒なんですよ。

これ「定義」でやってるだけなんだから。

「ここに気の玉があるんです」って定義しておこなうと、もう「触れて書き換える」ようになるだけのことなんですよ。

だけど。

真逆だけど、あるかもしれないと「観察してみて、振る舞っていく」っていうこと。

「鏡の世界は、あの角の先は違うかもしれない」っていう、この“仮説”これが大切で。

「仮説を立てて、そういうことにする」と試していくと……できるんです、情報空間は。

情報空間においては、常識(SQ)ではありえないことや、証明されていないことも「仮説」を立てて、そうである(かも)と定義して、それに則ってやってみる、動くということがすごく重要ってことなんだよね。するとそうなっていく。

空間からさらに「物理空間の移動」を繰り返すタイミングで……ポーンとね「上に上がる瞬間」っていうのがあります。

そうすると、「上の段の物理空間」にも、どんどん上がっていくってことができるんですけど。

さっきのこの……この「1階層」のとこでぐるぐる回って、でも、あるときに「新しい世界があることを知って」「ここがあるかもしれない」っていう“仮説”を立てて、ポーンと“急に上がる”ことができるタイミングがあったりします。

逆に、ここからポーンと“下に下がる”ことなんかも、あるんですよ。

またさらにこの世界に来たときに、「さらに上があるかもしれない」っていう仮説を立てていくと、こっちにポーンと“上がることができる可能性”があるってことを知ってほしいんですよ。

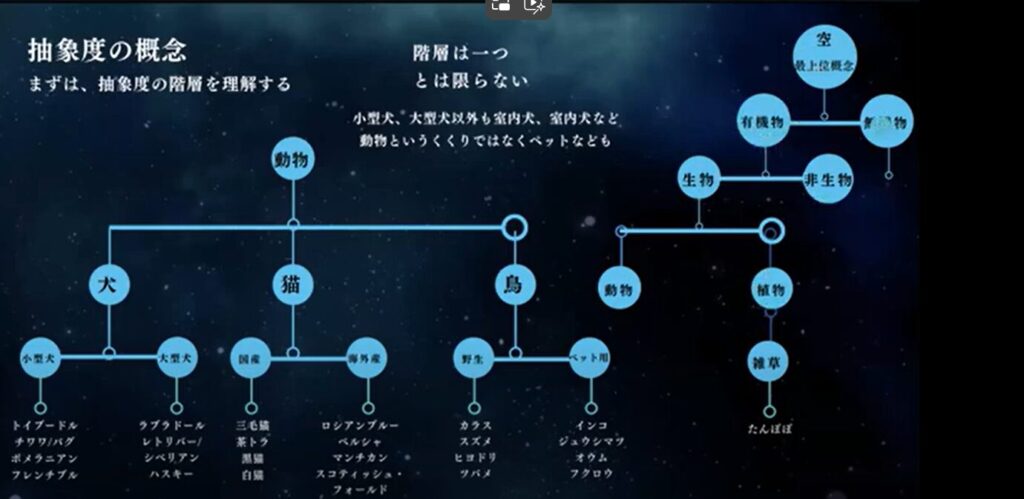

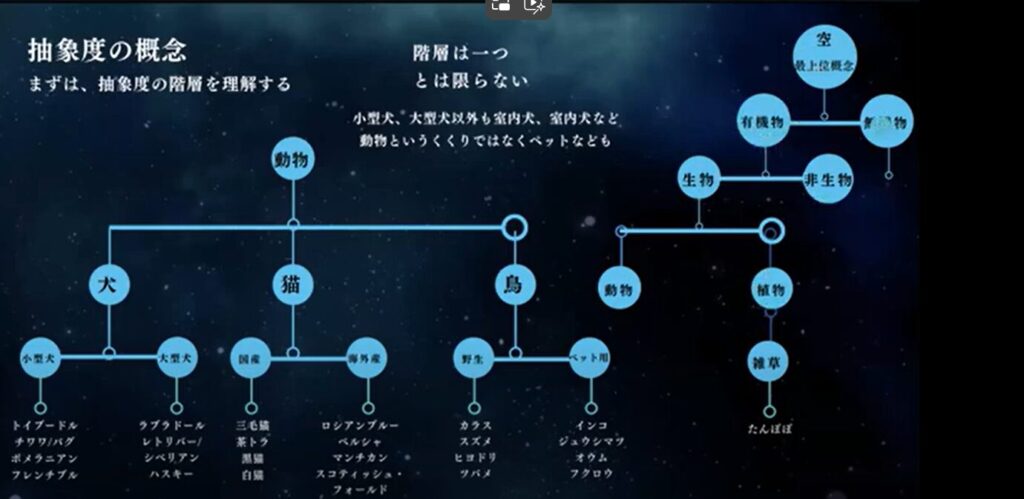

こういうふうに、「抽象度」が上がっていくと、まず「レベルの高い物理空間」が見え始めます。

抽象度の高い物理空間と質と量の関係性

「レベルの高い物理空間」「抽象度の高い物理」ってなにかっていうと、それはもう「圧倒的な質の世界」です。

世界っていうのは下がると──階層が下がると「ゴミが増えて」上がると「洗練」されます。

下がると、「ゴミが増えて、物が増えて」いくんで、恐ろしいぐらいに、「エントロピーが増大」するんです。

つまり「計算量」が圧倒的にたくさん必要になってくるんですよ。

でも、これが「抽象度を上げる」と言い方を変えると「減らしていく」っていうことなんで「シンプルにしていく」っていうことなんです。

なので、「抽象度」っていうのは、一番上が「何も計算がない状態」なんですよ。

だってこの「空」っていうのは、もう全部包摂するよね。

概念として、情報としては「一番少ない状態」が一番上なわけです。(図を参照)

でも「下に行けば行くほど」情報がどんどんどんどん“プラス”されていくわけですね。

「質」と「量」について

ちょっと違う例でいうと質と量

「量」っていうのは物理空間上に存在する世界です。「質」っていうのは情報空間上の世界なんです。

なぜなら「質」っていうのは、これ相対的であり「人によっても、その感覚値が変わる」わけじゃないですか。

でも「量」っていうのは、誰でも分かるんですよ。

「質がいい」と喜ばれるのが上の抽象度で、「量が多い」と喜ばれるのが低抽象度の世界です。

「低抽象度の世界」っていうのは「ご飯をお腹いっぱい、たくさん食べられる」っていうことが、もうとにかくの喜びだったりするわけですね。

場合によっては、「量が多いことがいいこと」っていうケースもあるんですよ。

どういうときかっていうと、最終的に自分は“減らす”っていうことを目的として行動したり考えたりすると「量」は一時的にめっちゃ増えます。

その結果、「減っていくと“質”が残る」んですよ。

例えばですよ、自分の周りにものすごい「チームメンバー」を作って、とんでもない人たちでチームを組みたいみたいな思いがあったとき。

まずは、「人をたくさん集める」んですよ。「1000人」とか人を集めて。

その中から、どんどんどんどん人を“絞っていって”最終的に、「質が残る」っていう可能性なんかもあったりしますんで。

10人の中から質がいい人を見つけるより、1000人集めたなかに質の良い人を見つける方が簡単。ただし有象無象であってもとにかくまずは数が必要。

ここまで、ちょっと一気にお話をしてきたんですけど……大丈夫かな?

なので皆さんも、例えば「コンサルをするとか」「コーチングをするとか」そういうときにはそのクライアントさんが、「質にこだわっているのかな」「量にこだわっているのかな」っていう、形を見てあげる必要があるんですよ。

で、「下に行く」と、どうしてもやっぱり「エントロピー」は増大してしまうんで。「エントロピー」は「エネルギーが高い」です。

でも……使えないんですよ。

だから「クライアントがやろうとしていること」は、「量を増やそうとしているのか」っていうことを、見てあげること。

これが「量が少ない方へシフトしていったら」──「そのままでいいな」って見てあげることもできます。

抽象度の高いゴールの世界へ移動するためのヒント

どうしたら「ゴールの方の世界」に行けるのかっていうと。

簡単に言うと、量を減らしていくだけなんですよ。ちょっとで“満足”できると上に行きやすいです。

「エントロピーが増大して」「抽象度が下がりがち」な人っていうのは、行動などでもめちゃくちゃ「物をたくさん持ってたり」とか「食べ物をたくさん食べたり」とか、そういうことをしやすい。

そういう“癖”がどうしてもついてしまっていると思います。

「見えない方にシフトする」「少ない方にシフト」していったらそれがいいことが、すごく多いです。

いいでしょうか。

ただ一時的に、「(質が良いものを見つけ)ほかを減らすために」一気に──まずは「人が増える」「顧客が増える」「リストが増える」みたいなファンが増えることがあったときに、それが居心地が良すぎてそこに居座ってしまうことがあるんですよ。

これが「固定」になるんですね。

たとえば、Mさんって人は、この1年限定で表に出てきてもらってたくさんの人に触れて、いろんな人の前で講演会をしたりとか、お話し会をしたりとか、いろんなことをやっているんですね。

まさにこれって、言い方を変えると──「エントロピーが超・増大している状態」なんですよ。

たくさんの人に「会いまくっている」からこそ、「抽象度」が今、めちゃめちゃ激下がりしているんです。

で、この激下がりしているからこそ、これを「リバウンドの形」で上に上げたい。

なので、ここからは、そのたくさん会った人たちの中から、よりコアな人たちにどんどんどんどん人を絞っていく──という段階に、今あるという感じなんですね。

量を食べることが楽しいことになってしまったら、SQに留まってしまう可能性があるんで。

どうしても……うちは感情大好き人間なんで、あまりこういう言い方はしたくないんですけど。

食べるのって楽しいことみたいになってしまったら、やっぱりSQに留まってしまう可能性があるんです。

楽しいって何かっていうと感情であり、感情ってエントロピーなんです。言い方を変えると感情が高いことの抽象度は、基本的に低いってことなんです。

感情で選んでるうちは、エントロピーが高くて量的なものにこだわってしまう抽象度になりがち、っていうことなんですね。

これも……うちは葛藤がまだあるんですけど「友達は感情で選ばずに、機能で選ぶ」って、あるメンターに言われたんですよ。

でもそれすごく違和感があって、機能で選ぶってどういうことやねんと。

多くの人って、どうしてもやっぱり自分がこの人好きだなとかって選びがちじゃないですか。

他にもコミュニケーションが得意な人っていうのは、どんどん友達を増やしがちです。

──特に、こいけんなんですけど笑

そうすると、これって「エントロピーが増大する」わけですよ。

で、これを感情で選ばずに機能で見ていくっていう考え方をするんだとすると、実は、1人とか2人とか、多くても4人でいいんだなってなる可能性があるんですよ。

なぜかっていうと、「形」で分かってくるから「計算量」が減るんですよね。

「計算量」っていうのは、言い方変えると──「見比べ」です。

「下」っていうのは、下に行けば行くほどってどんぐりの背比べなんで、計算が終わらないんですよ。

A、B、C、Dどれも大して差がないのに一生懸命見比べて、どれにしようかなって、永遠に迷うのが下の計算量。

「上」っていうのは、圧倒的に「質」が高いので10人残って、5人残って、3人残って、明らかに“違う人たち”が混じっていて「どの切り口が違うのかな?」「どんな機能、それぞれの人が持ってるのかな」っていうことが、見えたらいいんですよ。

自分が何か得意な才能を持ってなくても、その人が持ってるものを見るっていう視点だと、そういう質の高い人たちを、自分の周りに“集めることができる”かもしれないですよね。

でも大抵の人は、自分と同じような人たちを集めるから、友達は、基本的に「差別化」ができないです。

「自分と似てる」っていうことは、「自分」だから、なかなか切り捨てられないんですよ。

すると、同じような人たちがどうしても集まってしまって計算量の爆発になります。

情報空間で上手くいっている人っていうのは、減らすことをゴールにします。

「抽象度が高い」っていうことは、「減らす」っていうことです。抽象度が高いことは「少ない」っていうことなんで。

……続きます。もうちょっとだけ行って、ちょっとだけ休憩します。

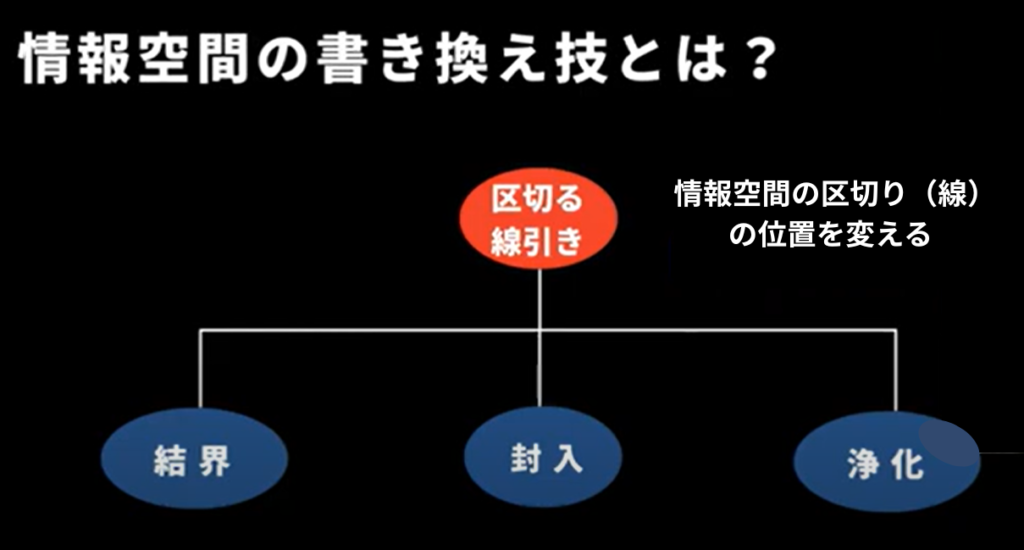

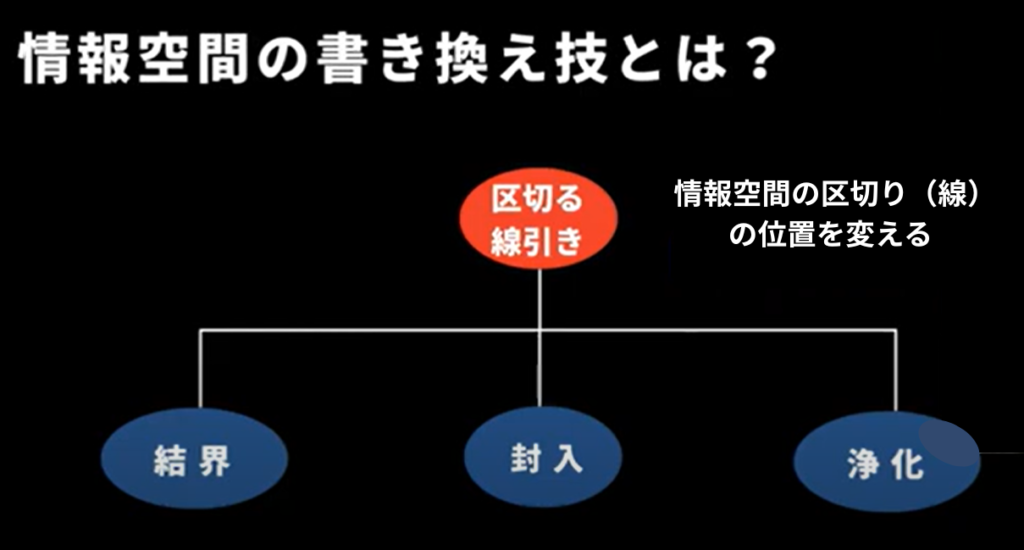

③情報空間にある形*区切り・キャズム

「区切り」「キャズム」っていう考え方があります。

「行動の閾値(しきいち)」ってものが、どんな人にも必ずあります。

たとえば、「FX」でも常に勝ってるFXのトレーダーの人なんかでも、今まで100万かけるのは、いくらでも行けたんだけど。

この単位が急に1000万になった瞬間に、足がすくんで、全然何もできなくなる……っていうような、行動が止まってしまう「区切り」「閾値(しきいち)」っていうのが、あるんですよ。

ここに、どうしても崖があるんです。「キャズム」とか「閾値」って言い方をするんですけど。

ある程度までは、テクテク歩いていくことができるんですけど、それ以上は足が止まってしまう。

「行動の限界値」その場所のことを、「閾値(しきいち)」って言い方をします。

実はそれが、自分のSQ(現状)の輪の“へり”の部分なんだっていう認識を持ってほしいんです。

これを越え始めると、何が起きるかっていうと。

「具合が悪くなったり」「家族とか親族に不幸が起き始めたり」とか何かしらの“足止め”があるような、この「認知不協和」が起きるラインのことを──行動の閾値っていう言い方をします。

本当は、うちらは外に出れば、さらに高めに行けるのに、どうしても固定化をしてしまう癖があるんですよね。

だから「本当のへり」がどこなのかを──確かめておくこと普段通りで、めっちゃパフォーマンスが出るのは「SQ」です。

パフォーマンスが下がる箇所が出てくるんだったらそこが「へり」な可能性が高いです。

これもクライアントに関しても「どこが閾値なのかな?」っていうことを、「形」で見てあげてほしいんです。

そこまでまだ「いってもない」のに「もうできません」なんていうことを言う人がいたら、そういうのは、ギリギリまでちゃんと行動させてあげること。

その先勢いよくジャンプして閾値を飛ばせてあげるっていうことが必要になってきます。

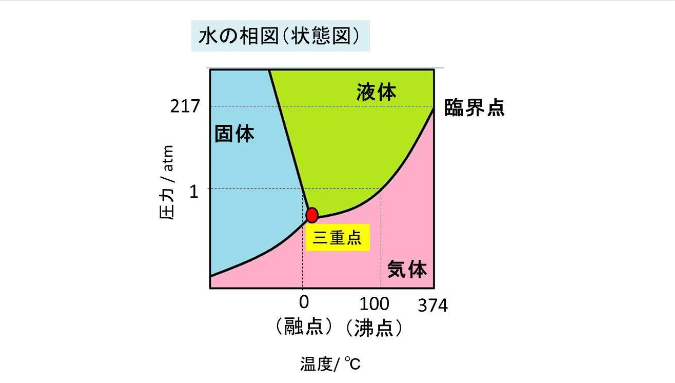

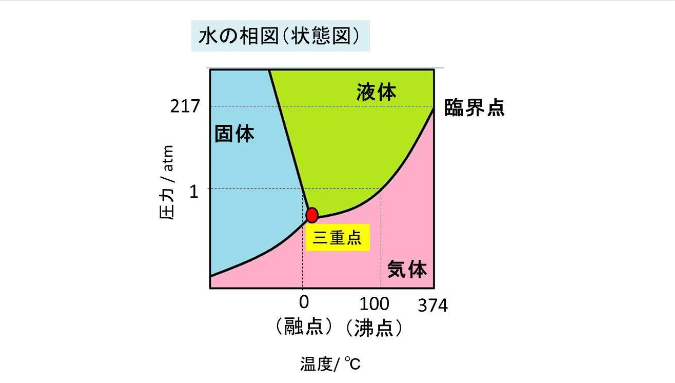

④相について

次の考え方は、「相」です。

「相」という形があります。たとえば水についてですが1気圧の場合、この0度を起点に「水」っていうのは「氷」という固体」に変わります。

そして1度から100度までかな「水の状態」があり、100度以上が「水蒸気」になる。

──1気圧の場合。正確に言うと、もうちょっと温度違うんですけど。これですね。

この「(赤)点」っていうのは、1気圧であって、この状態なんですね。

でもどうしてもこの状態で変化をしてしまう、「相」っていう位置がどんな人でも必ずあります。

自分がいる場所の気圧を、「相」を変えるだけでこの「地点」を変えることができるんですよ。

たとえば富士山の上に行くと、沸点が80度に変わったりするわけですよ。

そうすると、「融点」も変わってきたりするっていう可能性があるんで。

「自分のいる場所を変える」ことで、「相の位置を変えること」は可能です。

で、相ごとに特徴があります。

「氷」っていうのは、固くて冷たくて、変化しにくい。

「水」っていうのは、普通の温度で、流れがあって、秩序があって変化できます。

「水蒸気」っていうのは、熱くて、形が曖昧で、変化がしやすいです。

うち、昔はね「水蒸気の方が自由度が高いんで、抽象度高いかな」と思ってたんですけど。

どうもちゃんといろいろと考えていくと──逆ですね。

「第一階層」が「水蒸気」です。

これって何かっていうと曖昧で方向性がなくて、エントロピーがめちゃめちゃ増大してる状態です。

「水」が「第二階層」。

「水」っていうのは方向性があり「パターンの世界」だったりするので「第二階層」ということもできるわけです。

「第三階層」が、これがもう「一つのパターン」で計算量が少なく済む状態っていうのが、まさに「氷の世界」。

っていう見方をすることもできるってことを、ちょっとね置いておいてみてください。

なので、「上の方の世界の人たち」っていうのは、何か、誰か、とんでもない人がトップに君臨していて、その人たちの考えとか、何かで動いてるんではなく、実は「構造で動いてる」っていう考え方がある。見え方があるんです。

上の方の人たちっていうのは、ある一つのパターンに従って動くっていう仮説を立てることもできたりするんで。

これまた、違う言い方をすると「寒い地域に行けば行くほど、抽象度は上がりやすい」っていう文化人類学的な考察もあるそうです。

暖かい地域にいると、知性はどうしても下がりがちになり、本当の意味での大富豪とか、お金持ちっていうのは寒い地域に移動していく考え方もあります。

知性で生きてる人たちは、結構、寒い地域に寄りがちなんです。

なぜか人類って、どんどん移動して生きていったんですよ。

それこそ、さっき言った大きく世界を動かしている人たちのゾーンの人たちっていうのは、暖かい国に住んでいる人ってめちゃくちゃ少ないんです。

暖かい国っていうのは、どうしても知性が低くなりがちでエントロピーが増大しやすいです。

「熱」と相関関係にある可能性があります。

さらに区切りの概念っていうのは、階層性にもなりますね。

寒い地域に行けば行くほど、世界を牛耳り司る王家とか一族ってのは、暖かい地域にはあんまりいないです。

「暖かい地域」っていうのは、構造でみると「知性も低くて」「エントロピーが高い」んです。

⑤階層性について

「階層性」っていうのは、「上から下に影響力が働く」──“不条理な形”です。

言い方を変えると、「ハイパーラポール」といって「親対子ども」っていうのは、圧倒的に親の方が強くて、子どもは親の言いなりになるしかない。

──っていうのが、まさにハイパーラポールの状態なんですよ。

今までの過去の会社の体制っていうのも、基本的には、社長が絶対的なハイパーラポールですよね。

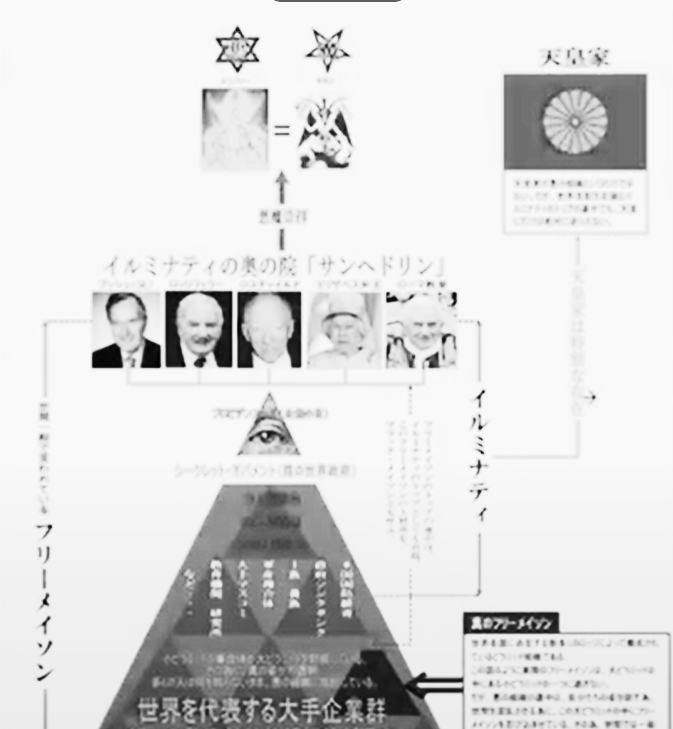

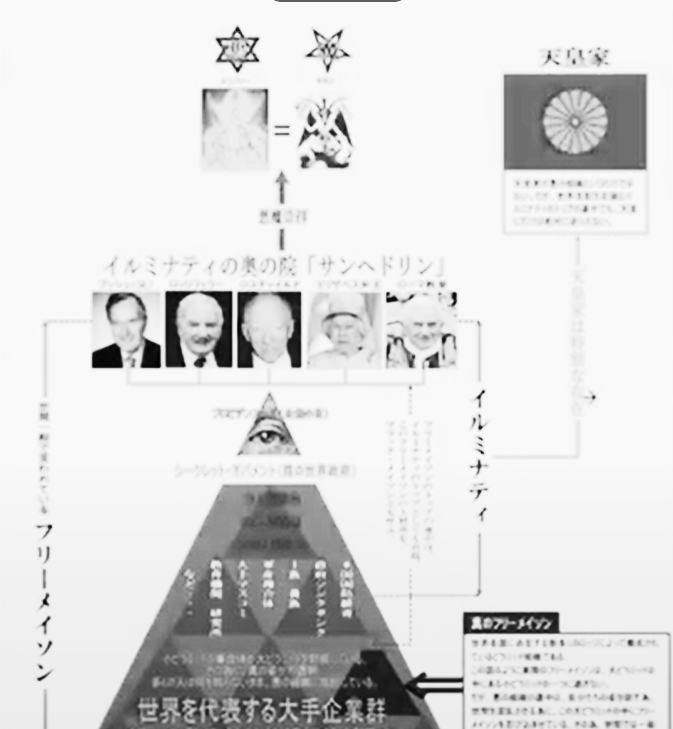

これも世界の構造をシンプルに見ていくとなんかね。ちょっと“変な(目)マーク”がついてますけど。

軽くスルーしていただいて、いいんですけど。

これ出すと、よくみんな「陰謀論がどうのこうの」みたいな言い方をする人、すごく多いんですけど。

─これらのことって普通のことですからね。(画像はあえてぼやかします笑)

ちなみに「イスラエル系の戦争」だったりとか、その辺っていうのは、イルミナティの中でも、結構トップの方だったアルバート・バイクさんっていう人が100年前に予言してる書の通りに、今、イスラエルで戦争が全部されてるんですよ。

それが、ドンピシャでその通りになってるんですけど。

まさにイルミナティの人たちが、もしかすると計画をしてそうなってるのかもなっていうことがありそうですね。

世界の三角形構造って、結構もう普通に明るみになっていて、別に何の陰謀論でもなくフリーメイソンなんて、いくらでもその辺にいますしね。

もっというとフリーメイソンも階層があるんで。

一般的に表に出ている、それこそ「ロックフェラー」だ「ロスチャイルド」だっていうのは、この全体的な三角形構造でいうとだいたい「係長から、よくても課長クラスぐらいのレベル」って見といてもらえるといいんじゃないかな。

この「構造自体」は、別にどうでもいいんですけど。

何が言いたいかというと、こういうハイパーラポールの世界に今はどうしてもなっちゃってるってことなんですよ。

この形を知るか、知らないかっていうだけの話で。

そのことを知ったうえでどう立ち回るかっていうのは選択できるはずなので。

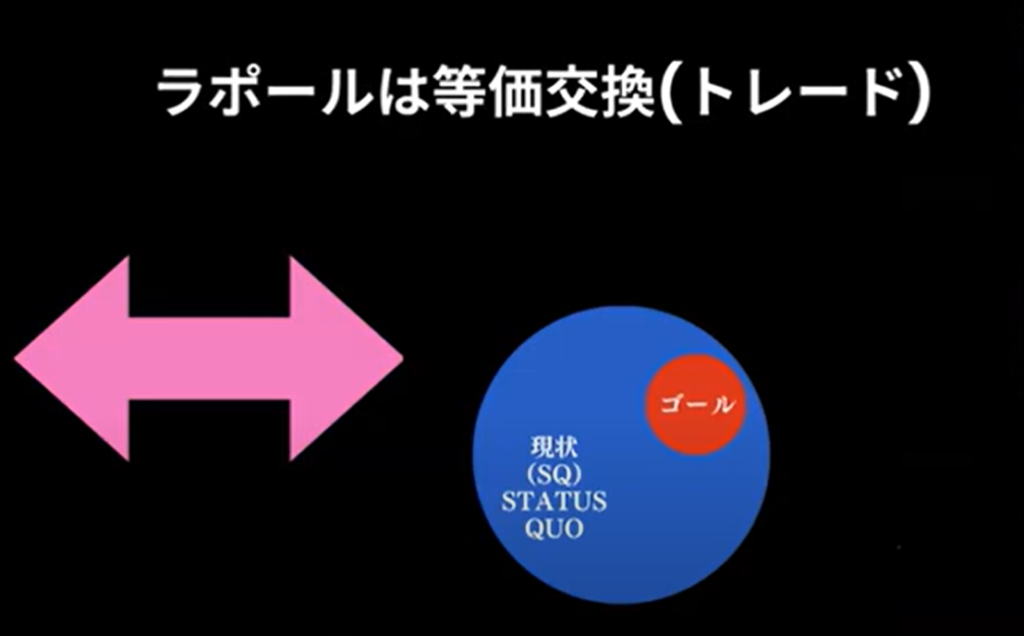

⑥横向きのラポール

さっきは、「ハイパーラポール」っていうのは、「上から下への階層性」でしたよね。

今度は、「形」として──「横向きのラポール」っていう考え方があります。

ラポールっていうのは、基本的に等価交換です。等価交換なんで「トレード」ですね。トレードです。

「ハイパーラポール」は、「一方的に向けたもの」つまり一方通行です。

上は下に影響を与えられるけど、下から上には影響を与えられないのが、さっきのハイパーラポールです。

うちらが、この上の方の人たちに、何か影響を与えられるって──与えられないじゃないですか。

現状では。それがまさにハイパーラポールっていう状態です。

「ラポール」は、「等価交換」のような状態なので、横の関係性です。

ラポールは、同じ階層ごとにあります。

逆に上がいて、すごい強烈な教祖からハイパーラポールを受けた信者同士っていうのは「ラポール」ができやすいですよね。

影響を与えられるんだったら、ラポールができるんです。

嫌いな人とでもラポールはできるんですよ。

相互影響関係があるかどうかで、ラポールっていうのは築かれます。

自分が影響を与えることができないけど、相手から影響を受けるんだったら、それはハイパーラポールを受ける状態になってます。

「家族関係」とか「会社」とかは、基本的にハイパーラポールの世界でヒエラルキーの世界です。

ラポールっていうのは、基本的に等価交換でトレードです。

100円のものを100円払って手に入れているだけなんで「等価交換」をする限り、実は自分のお金は「減りもしない」し、「増えもしない」んですよ。

そして「SQの中」っていうのは、ゴールは基本的に等価交換なんですよ。

何かを犠牲にすれば手に入るしサボれば手に入らないだけ──っていうのが、SQの中です。

この小さなSQの中のゴールを、すごいゴール引き寄せましたみたいなことを言う人、結構多いんですけど。

等価交換してるだけなんだから、手に入って当たり前でしかないことを、知ってほしいんです。

こういうのも形で見ると、見えてきたりします。

他にも、神様は基本的にハイパーラポールですね。

一方的に私たちに何かを与えるだけで、「等価交換」ではないわけです。

これは動かすことなんかできなくて、逆に言うと心を変えてしまったら、神ではないわけですよ。

それとは、今度逆に「悪魔」っていうのは、心を変えます。悪魔は取引をしに来ます。

悪魔の取引っていうのは「くだらないものを与えてくれて、大事なものをよこせ」っていう、悪質な形なんですよ。

「等価交換」ではなく、むしろこっちが負ける側の取引になってしまってることが多いんですけど。

えっと……この中には何人かですね。

やっぱり能力系の人だったりとかの話をよく聞いたりとか、もちろん、中には能力者系の人も混じってる可能性もあるんですけど。

能力者っていう人たちを、あまりにも神格化しすぎないでほしいんです。

っていうのも能力者の人たちっていうのは何かっていうと、分かりやすく自分たちができないことをできるから、みんな、すごいって勘違いしてしまいがちなんですけど。

ただ単に、能力者の人たちは──「トランス」「同調」「共感覚」に優れてるだけの話なんですよ。

能力者の見えてる世界のものを、うちらがなかなかできないから、勝手にすごいっていうふうに思いがちなんですけど。

それ以上に、うちらはもっともっとできることが、たくさんあるはずなんですよね。

実は仕分けができてないことだけである可能性が結構高いので気をつけてほしいんですけど。

どうしても、自分ができないことができちゃうんで、能力者を上に置きがちなんです。

──究極言ってしまうと、自分がトランスに入って共感覚を手にするっていうことだって、できる可能性があることも知っておいてほしいんですよ。

基本的に「神」は交渉に応じてくれません。でも「悪魔」は、交渉できます。

なので悪魔とは交渉できるようにはなっておいてください。

神様は「ハイパーラポール」悪魔は「等価交換」です。

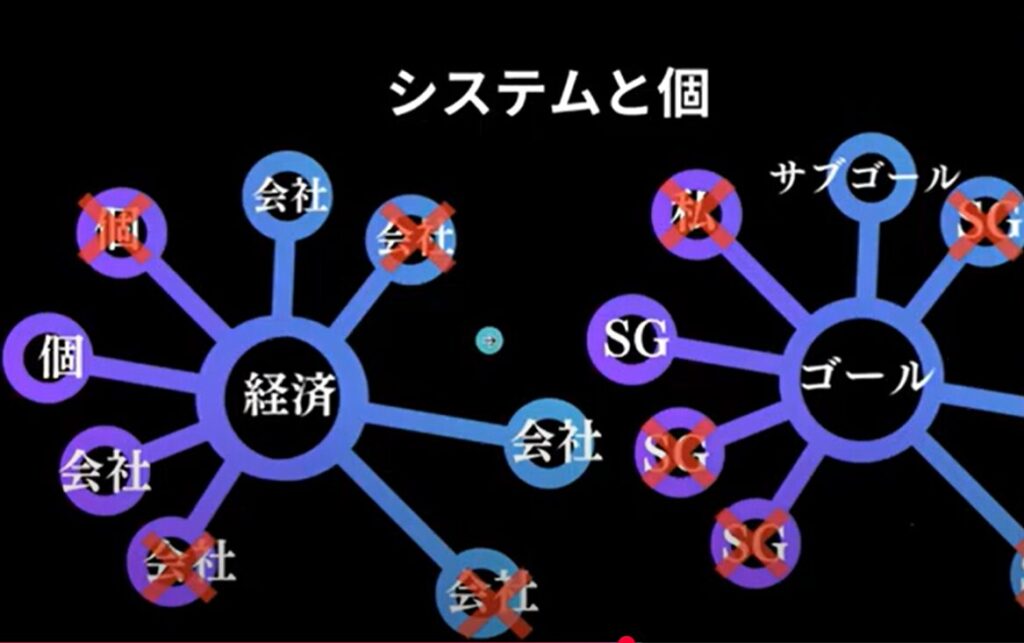

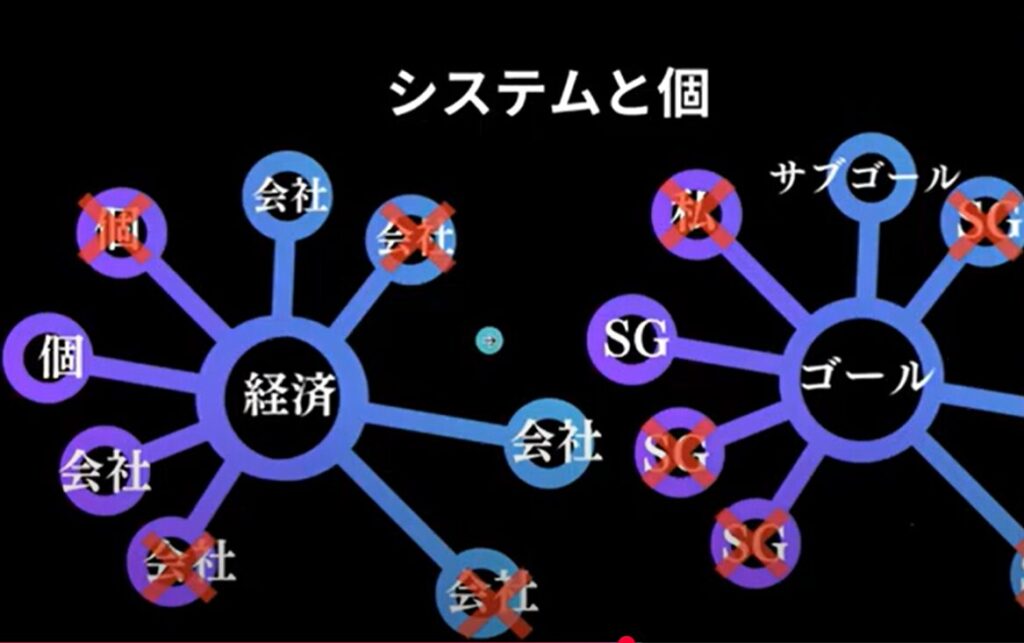

では能力者を上に置くなという話から、次に、「システムと個」の形の話をします。

⑦システムと個

システムと個とは何かというと。

世の中の経済システムっていうのは、いろんな「会社が潰れたり」「フリーランスの人たちが破産したり」「失敗したり」っていうことが

──数が多ければ多いほど、「経済システム」っていうのは、強固になって強くなっていきます。

で、皆さんにおすすめをしているランダムウォークっていう考え方は、エイリアンに会って新しいランダムウォークをしましょう、この点を打ちましょうっていうのは小さなサブゴールを、どんどん失敗で埋め尽くしてほしいということなんです。

バッテンつけてほしいんです。一個一個のサブゴールを失敗してほしいんですよ。

失敗すると、真ん中の本ちゃんであるゴールが、よりシステムとして強化されるっていうものの見方、形の見方ができるんです。

システムを強く発展させるために「潰れる」「失敗する」っていうことが、すごく重要。

さっきの経済システムの話で言うと、とんでもない突進をするバカな経営者が、前向きに新しいことにむやみやたらに挑戦してくれるのが最高なんですよ。

そうすると、失敗がシステムを前に進ませてくれるので。

言い方を変えると二番煎じで同じことをやって、同じ失敗をするようなものは不毛で必要ないんですよ。

経済が発展するのは怖いもの知らずで、ポジティブな失敗。より良い状態へと向かっていくようになっていきます。

これが「システムと個の関係」になりますね。

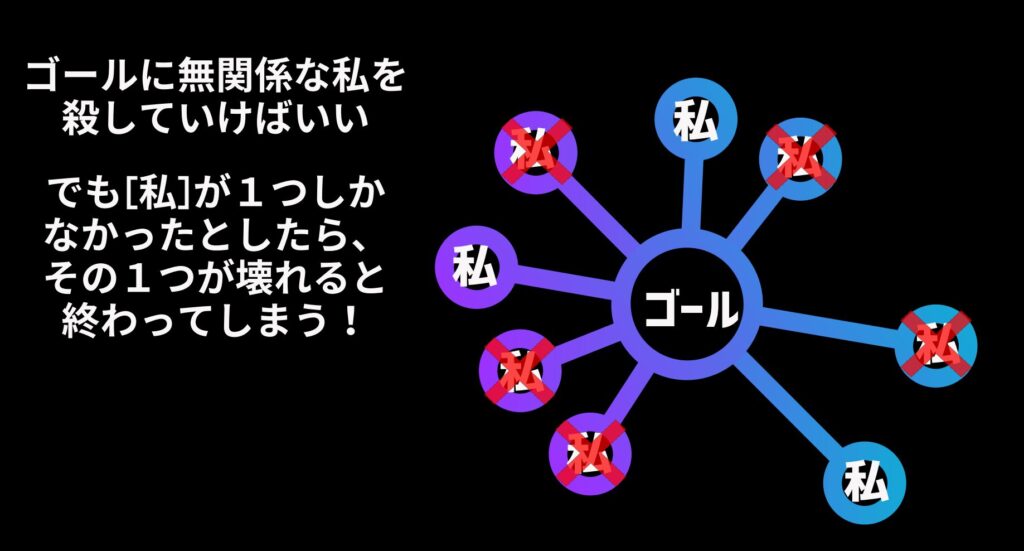

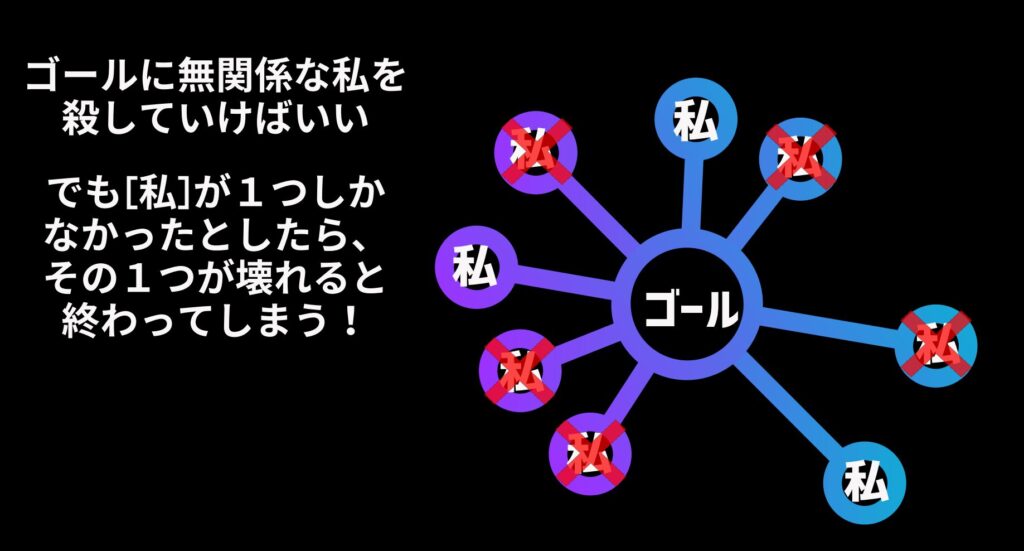

ということは、ゴールにふさわしくない自分はどんどん×していって、ゴールにふさわしい自分の資質だけが残っていくだけ。

多くの人は、この真ん中に置くのを「ゴール」じゃなくて、「私」ってやりがちなんです。

真ん中に“ゴール”を置いてほしいんです。

「ゴールにゴールを置いてほしい」んですけど、真ん中に「私」っていうものを置いて、周りにゴールを置く人がいるんです。

そうすると、「私」っていうものにそぐわないゴールを、みんな壊しがちなんですよ。

そうすると──本当は得たかったゴールっていうのが、死んでしまう可能性があるんで。

真ん中に置くのは「私」じゃなくて、「ゴール」にしてほしいんです。

そうするとゴールに無関係な私っていう資質を捨てていけばいいだけの話なんですよ。

真ん中に「私」ってものが置いて「私」がひとつしかなかったら、そのひとつが終わると──すべてが終わっちゃうんですよ。

──いいでしょうか。ここまで。

ゴールを中心に置くことができるんだったら、言い方を変えると、私自身がそのゴールを達成しなくたっていいんですよ。

たとえば、うちが「世界平和」っていうものをゴールに真ん中に置くんであれば、別にこの世界平和は、「こいけん」がやらなくたっていいんです。

周りの誰かが、うちが死んだ後に代わりにやってくれたっていい。

でも「私」っていうものを真ん中に置きすぎてしまうと、それが叶わないっていうことが、私が死んだら終わってしまうので。

言い方を変えると、うちが見つけたそのゴールを誰かがやってくれたらいいんです。

──というわけなんで、「今の私が大好き」「変わりたくない」っていうふうにやっちゃうと「死にたくない私」「壊したくない私」がシステムになってしまいます。

あとは「ゴールが死ぬ」しかなくなります。

結局、自分が見つけたゴールなんだったら、他の人が達成してくれるんだったら、それでいいと思えるかどうか。

っていうのが──「美しさ」であり、「抽象度の高さ」

オノ・ヨーコが、ジョン・レノンに「私はあなたとセックスしたくないから、もしセックスしたいんだったら、私の友達とセックスして」って言ったのがこれが「抽象度の高さ」なんですよ。

あれは「相手のゴールを叶えるために、私を殺したパターン」です。

かなり、抽象度の高い選択なんですけど。

友達を、そこに置いてあげたわけですよね。私がいたら幸せになれないんだったら他の人と恋愛してください。

──これが抽象度の高さですね

で、それが嫌だから今の私を殺して、私が変わりますと言ったって、別にいいんですよ。

それだって、いいんですよね。

……さあ、ここまで一気に、だーっと、おしゃべりだけしてきたので、休憩しようかな。

⑧ゴール設定と縁起

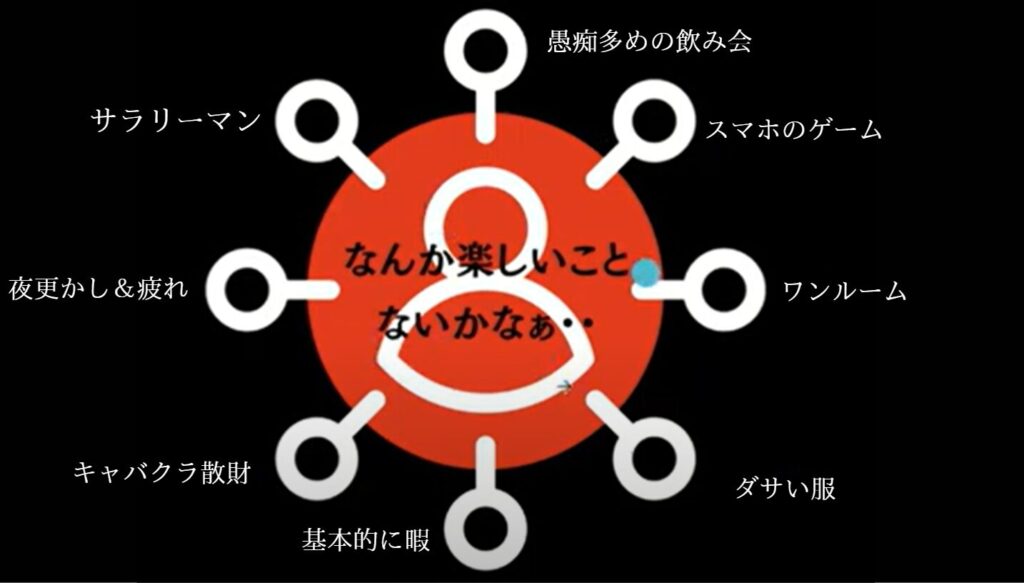

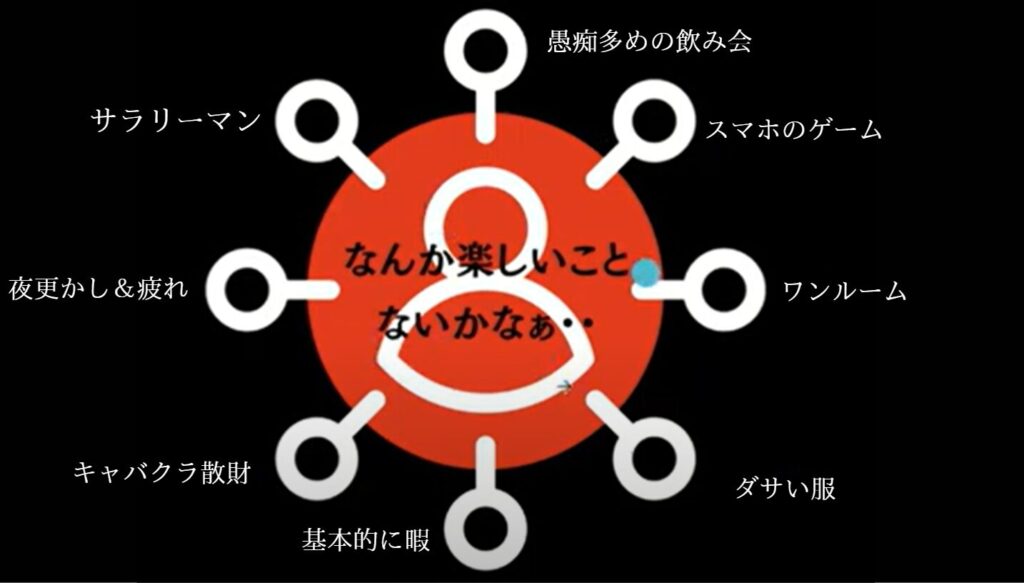

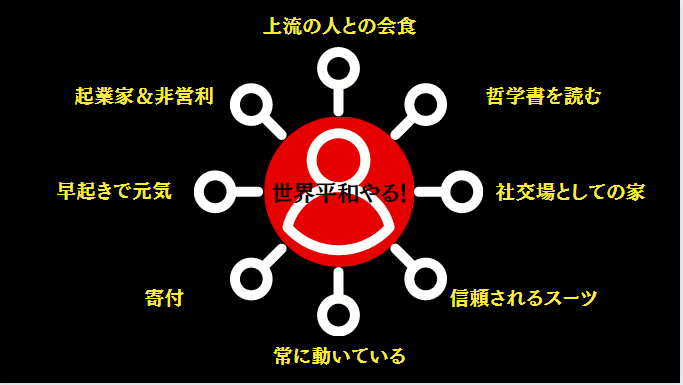

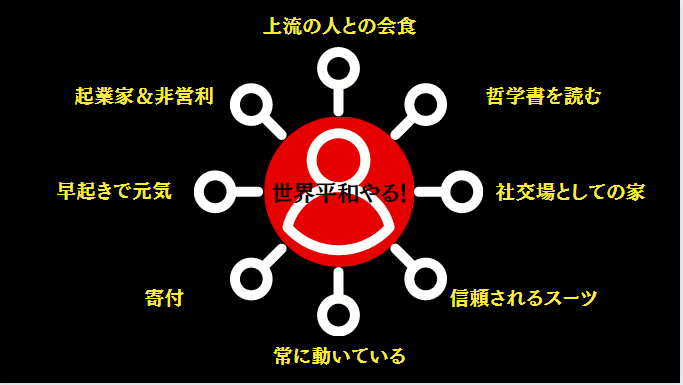

縁起の図として、皆さんにも「ゴール達成」「ゴール設定」をするときに、真ん中に置くゴールを変えると、縁起(=周囲の構造)」が変わることもできますよね──って話を、前にしたと思うんですけど。

たとえば、これは何も大きな目的みたいなものがなくて、毎日が楽しいことないかなっていうゴールを置いてたときの、こいけんです。

日々愚痴多めのサラリーマン時代ですね。飲み会、スマホのゲーム、それこそワンルームの小汚い部屋に住んでたりとか。

ダサい服着てたりとか、基本的にいつも暇してるし、キャバクラでとにかく得た金は全部散財するみたいな状態だったし。

夜更かしで疲れてる状態だったし、テレビ見て、ラリーマンやってたっていうのが、この時です。

でも真ん中に置くゴールが変わる、世界平和をやるんだってなった瞬間に周りに置く縁起を変えることもできるわけです。

これにふさわしい縁起って──何なんだろう?

「得たいゴール」に対して、ゲットしたい周りに置く縁起をどうしたらいいのか、その設計をしていくそれが「縁起設計」っていう考え方。

──っていうことも、ぜひ知っておいてください。

「世界平和をやる」っていうのがゴールだったら、「しょうもない愚痴の飲み会」じゃなくて、「上流の人との、会食である必要がある」かもしれないし。

「サラリーマン」じゃなくて、「非営利」とか「起業家」をやってる必要があるかもしれない。

常に元気である必要があるかもしれないし、寄付してたりとか常に動いてたりとか。

信頼されるスーツを着てたりとか社交場としての家を持ってたりとか哲学書を読んでたりとか。

──そういうことが必要かもしれないですよね。

こういうことも、一つの「形」として見て、多くの人は世界平和をやるって言ったときに、一生懸命気持ちとしてどうこうとか、感情としてどうこうとか、いろんなそういうゾーンで物事を考えてしまいがちなんです。

基本的にそんなに抽象度上げることって、本当は難しくないんですよ。

なぜかっていうと「情報量が少ない」っていうのが「抽象度の高さ」だからです。

情報量を少なくするんだったら、検索ワードを小さくするんだったら、いくらでも抽象度って上げることができるわけじゃないですか。

でも多くの人はエントロピーが高い。

──それはなぜかっていうと「選択肢が多すぎて」「いろんな情報が増える」から、うまくいかないっていうケースが多いんですね。

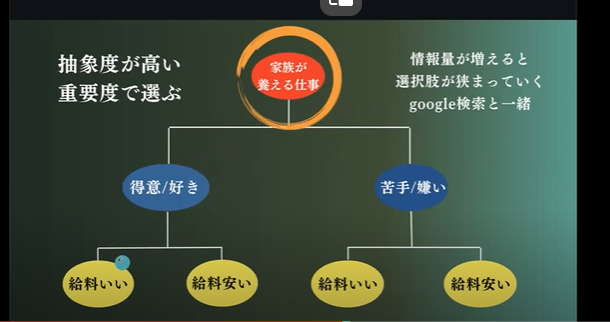

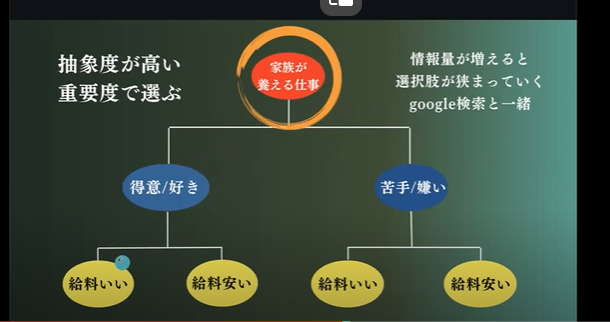

例として本当の目的が、家族を養える仕事だとします。

そのときに、多くの人は「それが、ついでに自分の得意で、好きだったらいいよね」「さらに給料も良かったらいいよね」っていうように、本来なら家族を養えればなんでもいいはずなのに、さらに「好き」とか「得意」っていう情報を付加して、さらに「給料がいい」っていう情報をくっつけるんですよ。

そうすると「給料がいい」っていう情報と「得意・好き」っていう情報の2つ余計な計算が増えるんで、抽象度が下がる」わけですね。

でも別に、「家族が養える仕事」だったらどれでもいいっていう抽象度で考えるんだったら、苦手で嫌いで給料安くてもいいはずなんですよ。

でもみなさんここでいろんな条件をくっつけるので、抽象度が下がりがちになります。

情報量が増えると選択肢は狭まります。Google検索と一緒ですよね。

なので「抽象度が高い人」っていうのは計算量が少ない。

「これが達成できるんだったら、別にどのルートだっていいよね」──っていうことを考えることができるのが、抽象度の高さです。

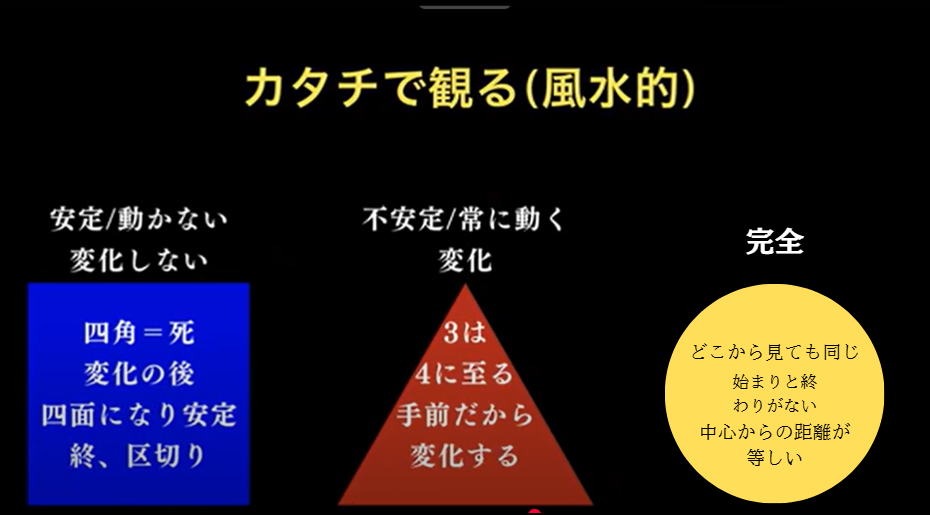

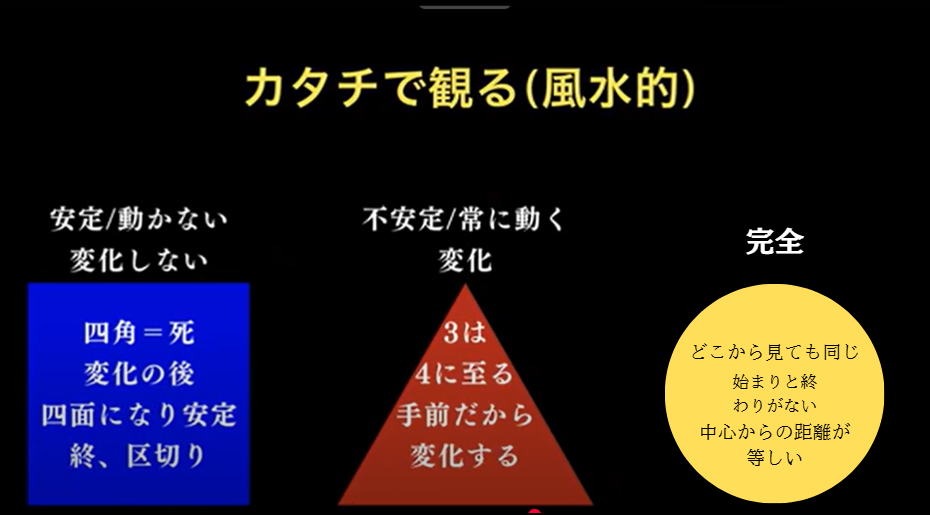

⑨風水的な形

今度は「風水的・視覚」の話。図の○△□なんですけど。

「風水上」では、「四角」っていうのは風水上では「死」っていうことを意味します。

何かというと「すべての変化が終わった後の最終形態が四角」っていう考え方があるんです。

これが「四面(よんめん)」になり、安定してしまうからすべての終わりなんだ、これが「区切り」──っていう考え方が、風水の中にはあります。

逆に言うと「安定して、動かない、変化をしない」っていう状態なんで、家を建てる土地だとそういう場所に関してはすごくいいんですよ。

安心・安定ができる形なわけなんで、その四角が。

これが今度真ん中「三角形」っていうのは、どういう状態かというと不安定だし常に動く可能性があるし変化をする。

「3」っていうのは、「4」に至る前・手前だから変化をします。

まだこれから変化をするのが、この「三角」なんですね。ただこの三角は安定しないということは逆に動きがある状態なんです。

そういう土地に家を建てて、普通に住んで寝るっていう状態になると、意外と寝心地が悪かったりとかツキが悪いっていうことが、起きるんですけど。

逆に商売専門の場所にするんだったら常に動く三角形の土地っていうのはいい──っていうふうに言われたりもします。動きがあるんでね。

で、最後「丸」これっていうのが、実は「完全」です。

なぜ「丸」が「完全」かというとどこから見ても同じなわけですよ。

もっと言うと始まりと終わりがない。さらに言うと「三角形」とか「四角形」っていうのは、この「中心」からいろんなところに線を引いたときに、距離がバラバラになる可能性があるんですけど。

「円」っていうのは、中心からの距離が均一になるんですよね。

そういう意味で、完全体ですよ──っていう言い方ができるわけです。

これが、「風水で言われてる“形”」ですね。

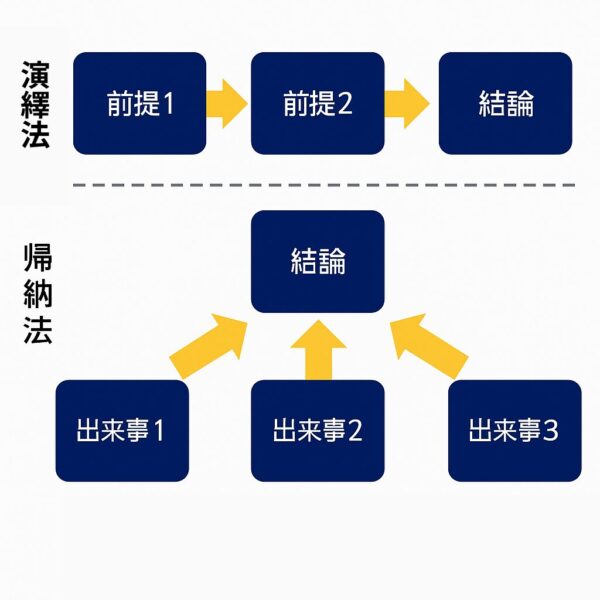

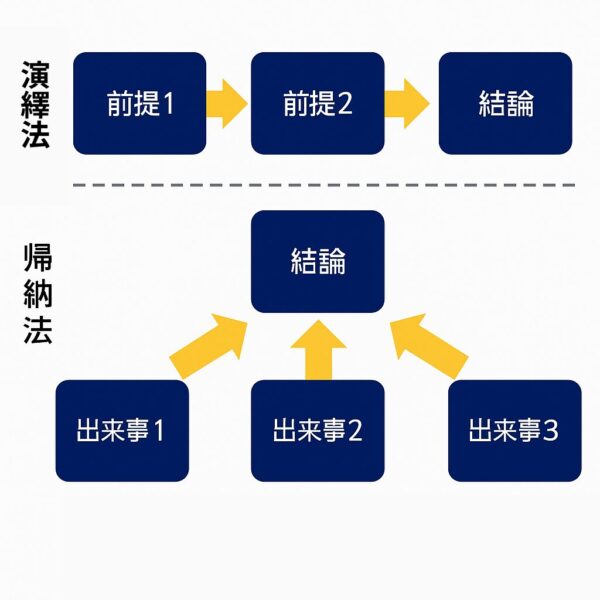

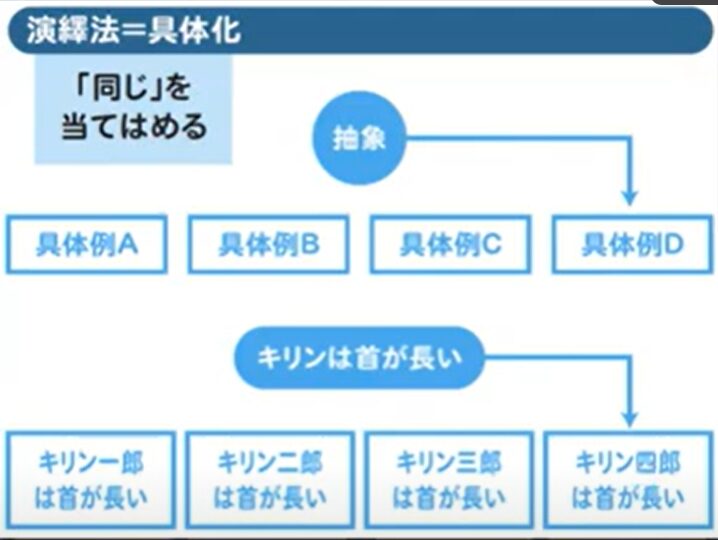

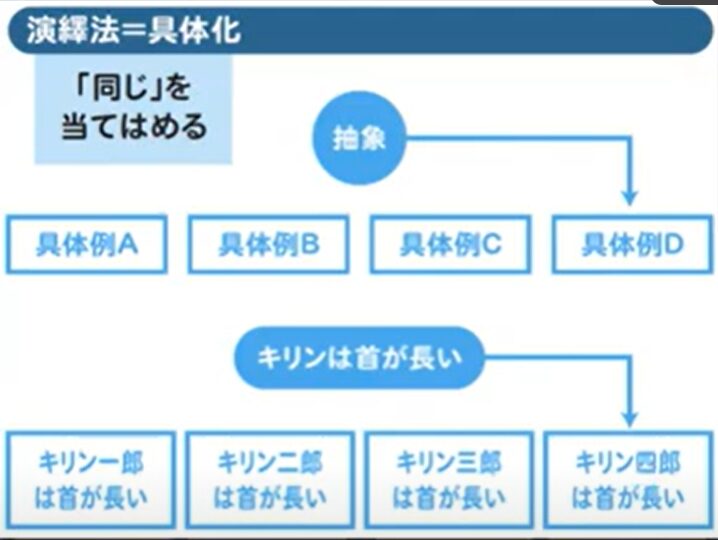

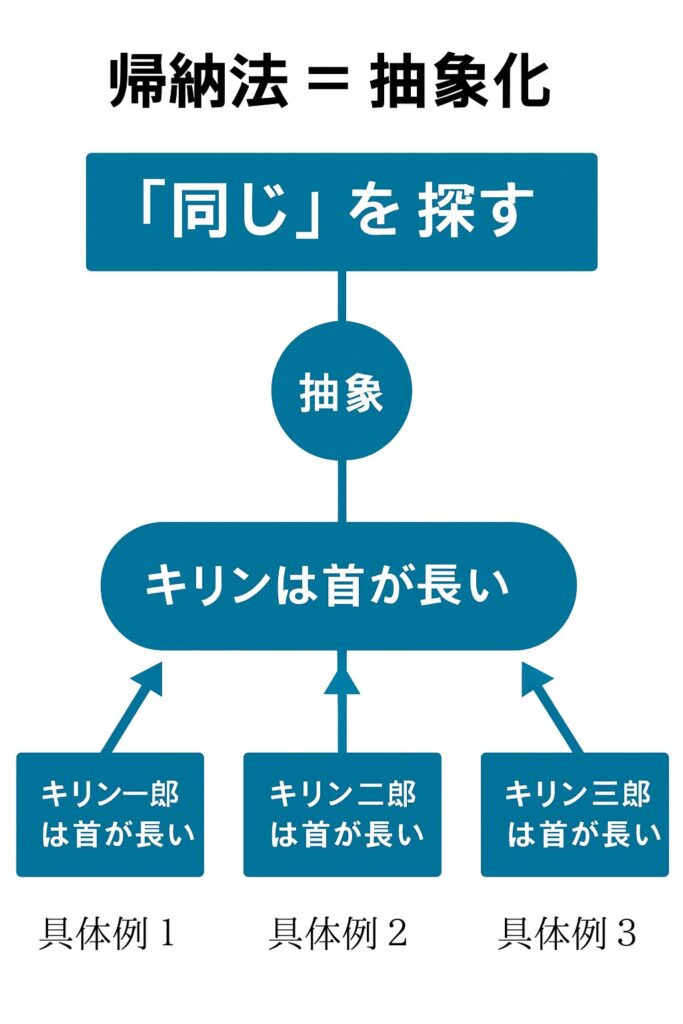

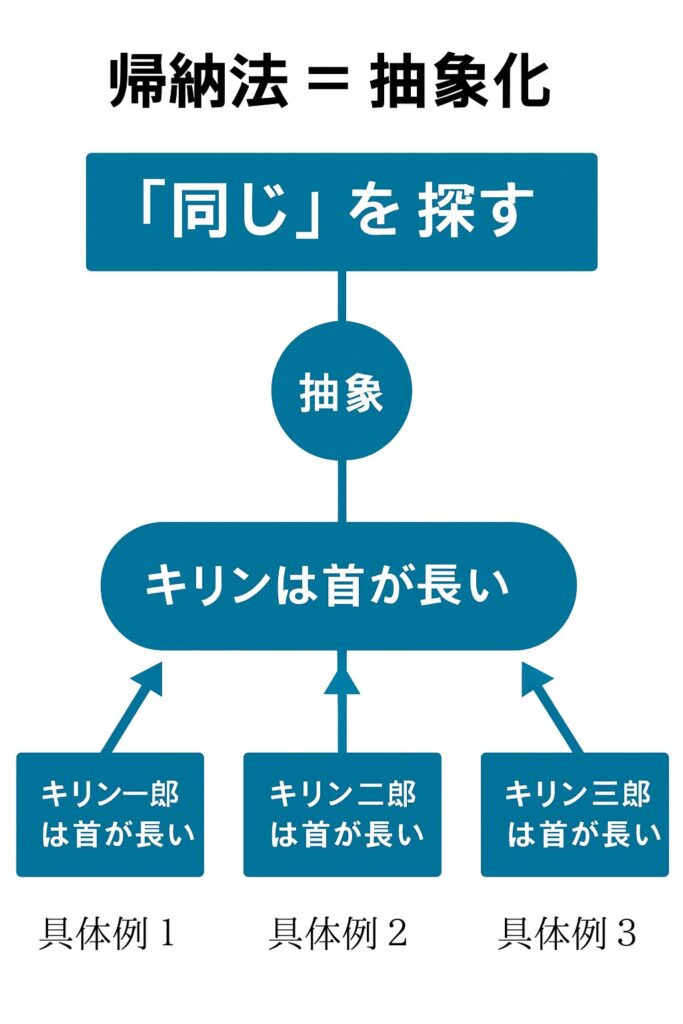

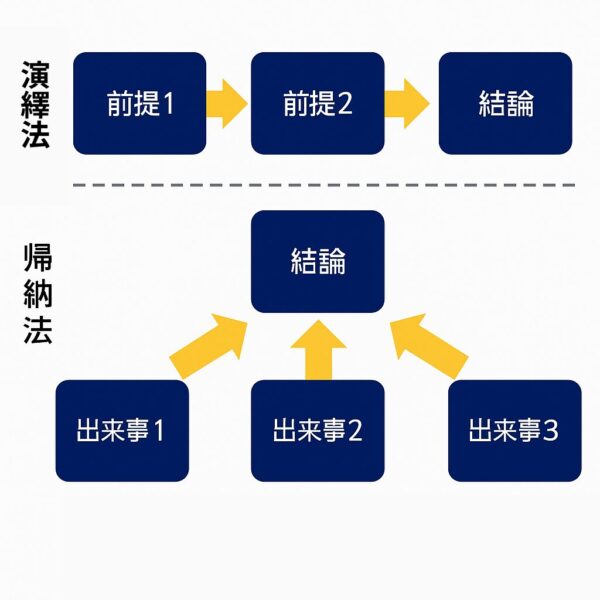

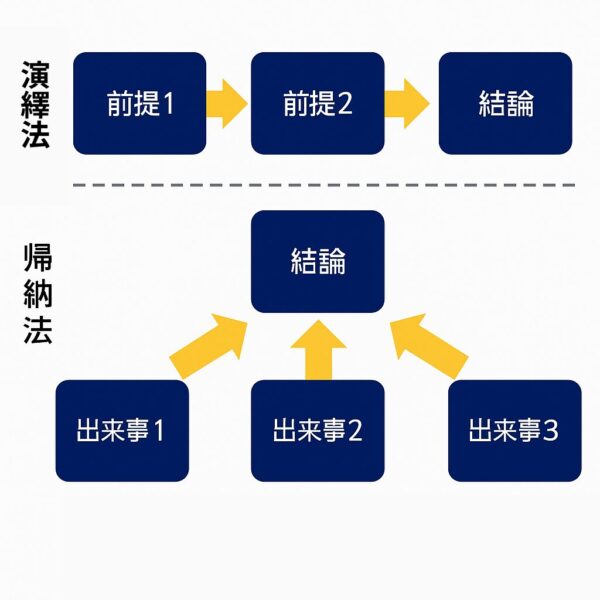

⑩演繹法と帰納法

次に「演繹法(えんえきほう)」と「帰納法(きのうほう)」っていう考え方これ別に、そこまで深く覚える必要はないんですけど。

「演繹法」っていうのは、前提があって前提1があって前提2があってだから結論こうだよね──っていうのが「演繹法」という考え方です。

「出来事1」と「出来事2」と「出来事3」があってこれの「共通概念が何なんだろう?」と上の抽象度を見つけて、結論づけるのが「帰納法」っていう考え方です。

これらは思考法のパターンの一つとして置いといてもらえたらいいんですけど。

ちょっと言い方を変えると「演繹法」っていうのは、「具体化」なんですよ。

何かというと同じを当てはめる考え方なんですね。

たとえばキリン一郎は、首が長い。キリン二郎は、首が長い。キリン三郎が、首が長い。キリン四郎が首が長い。

──で、キリンが首が長いみたいな。

共通点が「首が長い」だから「キリンは首が長い」っていうふうな見つけ方をする。

「キリンが首が長い」っていうのを分割していくと、キリン一郎が首が長い・キリン二郎が首が長い・キリン三郎が首が長い、だからキリン四郎が首が長い。

──っていう見方をすることができます。これが「演繹法」です。

逆にキリン一郎が首が長くて、キリン二郎が首が長くて、キリン三郎が首が長いから、キリンが首が長い、という共通項目を探すのが帰納法です。

いいでしょうか。そんなに難しい話じゃないんですけど。

またちょっと違う言い方をすると、人は死ぬ。ソクラテスは人だ。だからソクラテスは死ぬ。

これがさっきの前提1は人は死ぬ、前提2はソクラテスは人だ、結論っていうのが「ソクラテスは死ぬ」

これがまさに演繹法。

帰納法っていうのは、そういうパターンではないっていう話ですね。

共通項目を拾っていって上にあげるから、抽象度の基本パターンの考え方なんですけど、抽象度を上げるっていうのは帰納法とはちょっと違う部分があるんで、勘違いしないように説明をしておきます。

帰納法っていうのは決まったデータが、たくさん提示されるわけですよ。

キリン一郎がいて。キリン二郎がいて。キリン三郎がいて。

決まったデータなんですよ。その中から「共通項」を見つけるっていうやり方なんですけど。

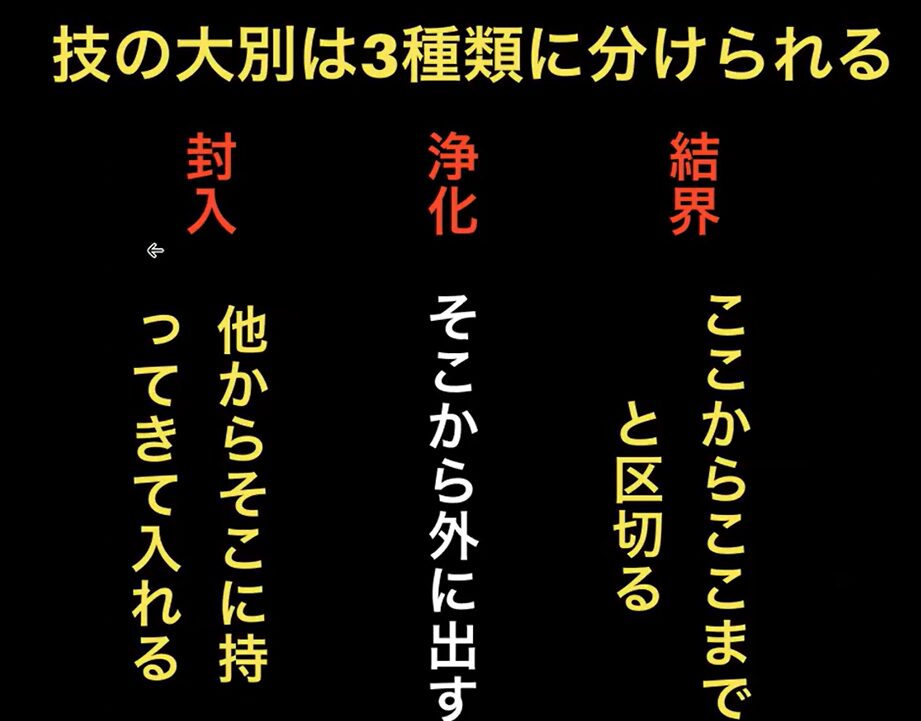

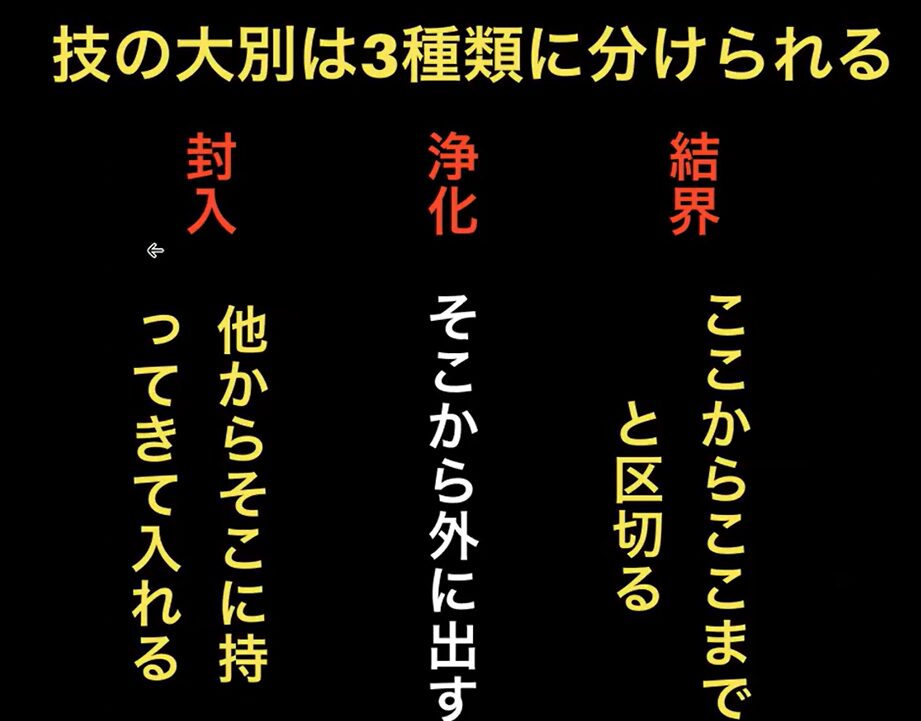

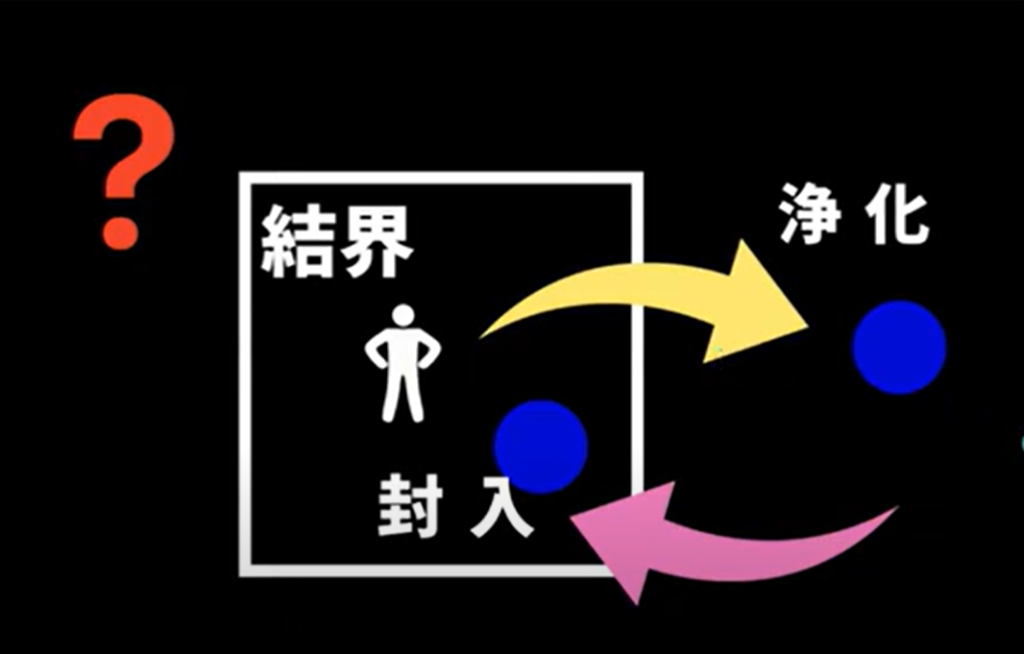

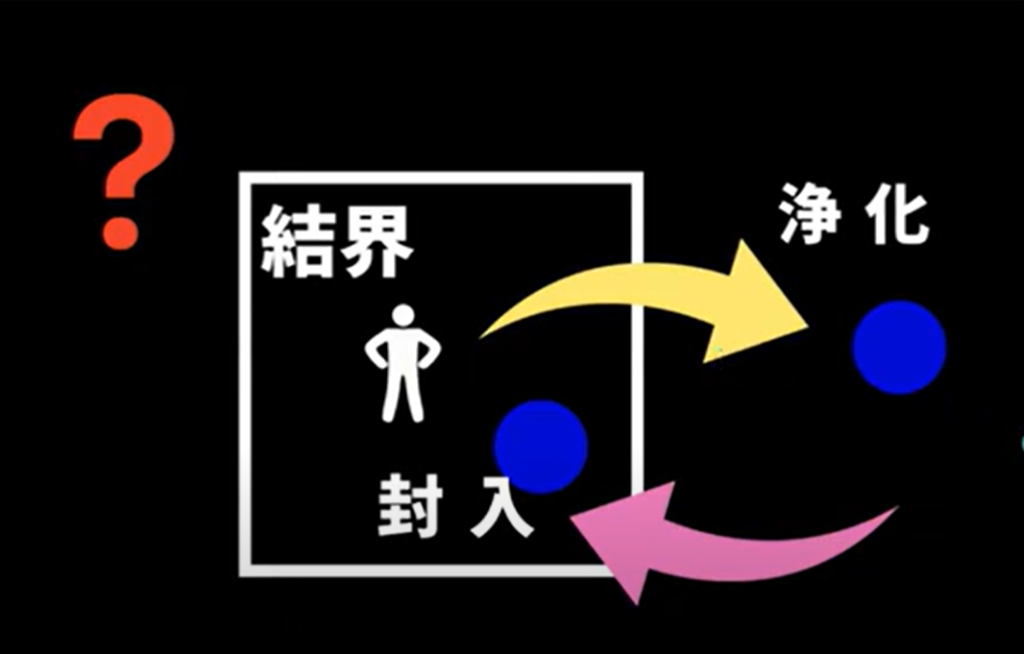

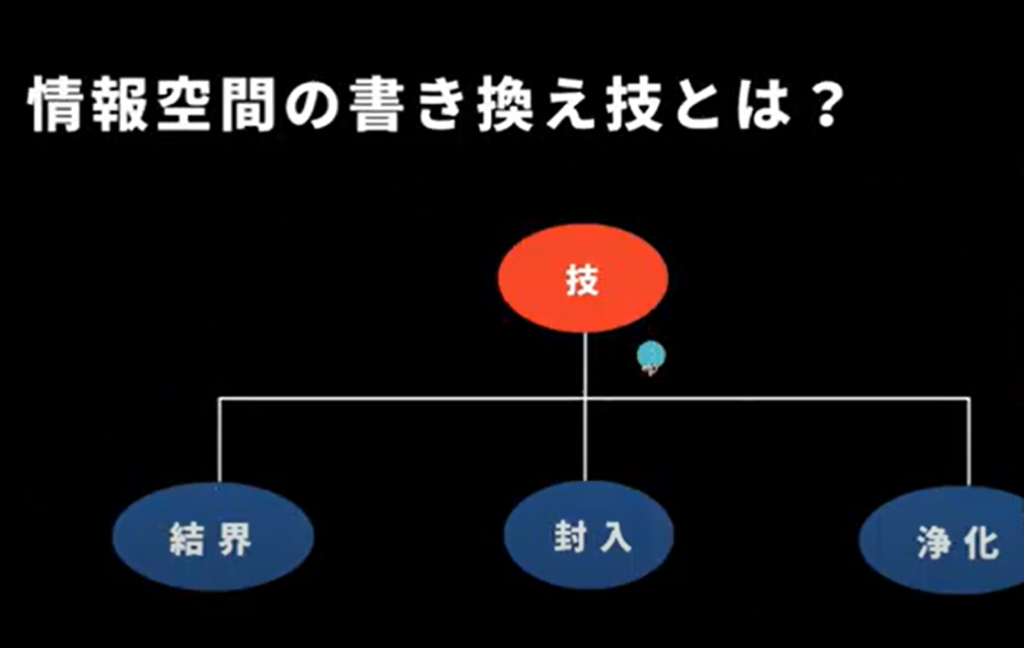

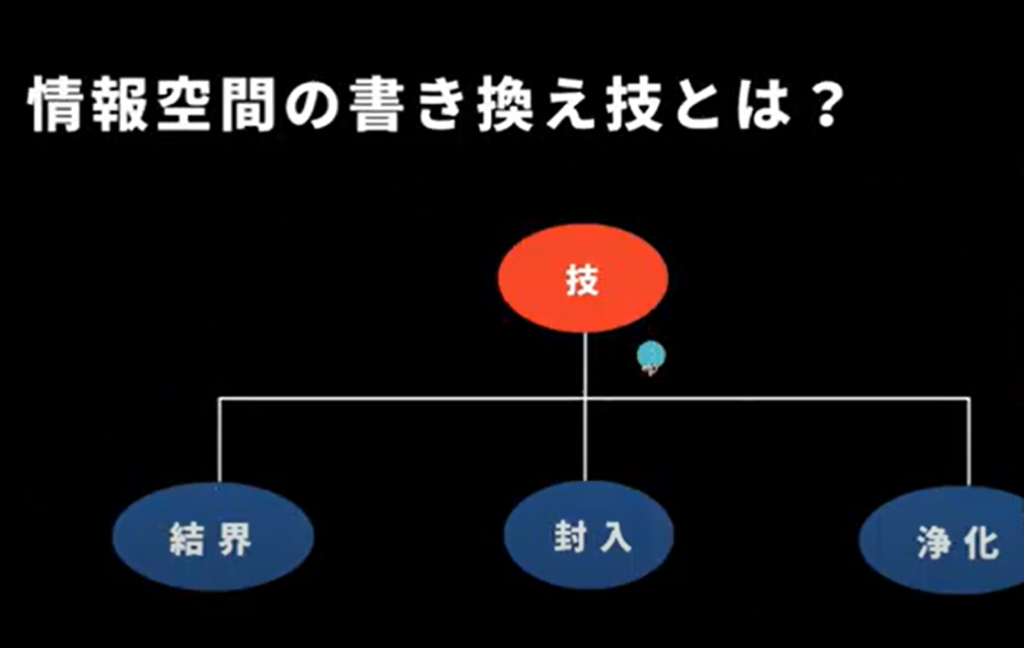

ずっとうちが「魔法講座」っていうところで教えをしていた「技」っていうのが、大きく大別すると3種類に分かれるって言われています。

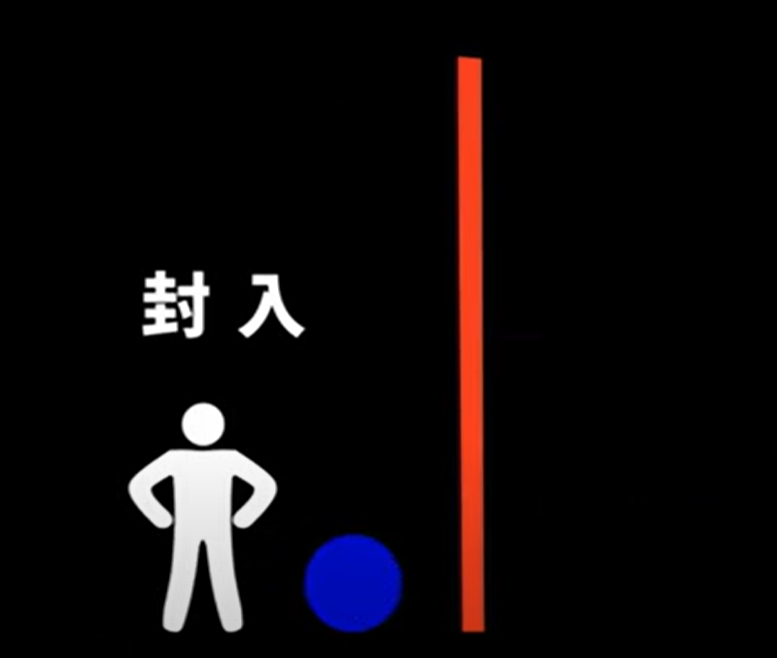

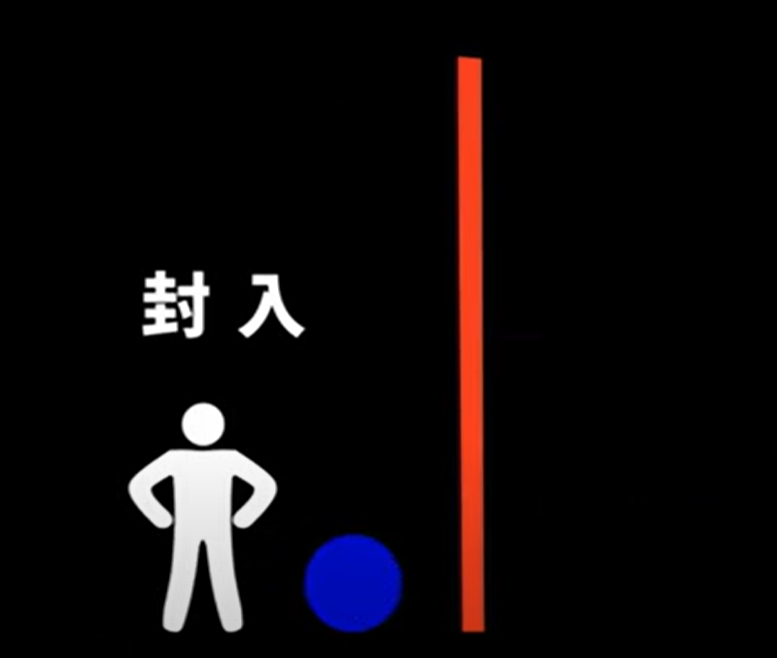

実は情報空間上の「気功系の技」なんですけど、これが「封入」「浄化」「結界」っていう分け方ができます。

実はですね、よくよく見ると「封入」と「浄化」っていうのは──

「封入」っていうのは「他からそこに持ってきて入れること」を「封入」と言います。

「浄化」っていうのは「そこの場所から外に出す」ことを「浄化」

「結界」っていうのはここからここまでが区切られている結界、と区切ることと言われています。

でも実はこうなんじゃねえの?っていう考え方ができます。

結界っていうのがあって、結界の中に何かを入れることを「封入」っていうんじゃないの?

結界の中から、何かを外に出すことを「浄化」っていうんじゃないの?

──っていう風な見方もできるんですけど。

でも情報空間上でこういう3パターンの分け方を昔からずっとしてるんですよ。

「技」っていうのは「結界」と「封入」と「浄化」これ横並びになってますよね。

ってことはこの「結界」が「封入」と「浄化」に対して、ちょっと「例外」なわけですよ。

それを考えたときに、これを「包摂する考え方」って、「なにでこれってこういう区分けしてるのかな?」っていうことを考えたときに──

「結界」っていうのが例外に見えるんで、どういう見方をするかというと「区切る線の位置」を変えるっていうことだけで「結界」と「封入」と「浄化」を横並びにしてるんじゃないか?

という仮説を立てることができるんですよ。

線で区切っているという視点で見ると区切り方の違いはあるけど「区切って使う」という点では同じっていうことだね。

「封入」っていうのは、ここに線を引いた「こっちの内側に、何かを入れる」こと。

逆に「浄化」っていうのはここに線を引いた「外側に、何かを出す」こと。

「結界」っていうのは「線をこの自分の周りに引く」こと。

っていう風な「線を引く」っていう意味で、同じラインなんですよ。

こういう風な見方もできるわけですよ「技」っていうのはね。

「例外」が何か生まれたときに、その「例外」すらも包摂する「上の抽象度」っていう考え方が何かなっていうことを考えるのが「抽象度」の考え方。

さっきの「演繹」とかとは、ちょっとだけズレがあるってことを、知ってもらえると。

あらかじめ与えられたデータだけではない、何か例外っぽいものがあったときに、“これって何だろう?”っていうところから、包摂する考え方を見つける。

──それが「抽象度」です。

奇跡を起こす人の視点!「構造・形」でみる抽象度の世界とは④に続きます。

次は情報空間の中にある「運動」のパターンにはどんなものがあるかと、まとめの内容です。あともう一息!笑

コメント